判例コラム

便利なオンライン契約

人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

第354号 国外のサーバから送信され国内で受信される行為に対して日本の特許権の侵害を肯定した最高裁の二つの判決について

~最高裁第二小法廷令和7年3月3日判決※1~

文献番号 2025WLJCC019

東京大学大学院法学政治学研究科 教授

田村 善之

Ⅰ 序

本稿が扱うのは、米国のサーバから送信され、日本のユーザ端末で受信される動画提供サービスについて、日本の特許権の侵害を肯定した、最判令和7.3.3令和5(受)14等[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム](以下、「第一事件上告審判決」)、最判令和7.3.3令和5(受)2028[コメント配信システム](以下、「第二事件上告審判決」)である。いずれも、インターネットを利用する被疑侵害行為と特許権の属地主義※2との関係を扱った最高裁判決として実務的に重要な意義を有する。他方、両判決とも、原判決、とりわけ知財高裁が大合議事件として第二事件に対して下した知財高大判令和5.5.26令和4(ネ)10046[コメント配信システム]※3の抽象的な一般論を採用することなく、事案に即した事例判決をなすに止めたため、その射程が問題となる。

ところで、この二つの事件は、原告と被告を同じくするとともに、特許権こそ異なるが、同様の特許発明の技術的特徴を有しており※4、問題となった被告の行為も同じくしている。しかも、最高裁判決は同じ第二小法廷によって同日に下されており、その説示も共通するところが多い。そこで、以下では、両事件をともに評釈の対象とする。

Ⅱ 事実

1.特許発明

両事件で原告(株式会社ドワンゴ)が有する特許権にかかる特許発明の技術的特徴は、第一事件の特許権のうち、同事件で請求原因とされた請求項は、所定の態様で動画とともにコメントを表示する表示装置にかかる発明(発明1-1、1-2、1-5、1-6)※5、または、所定の態様のコメント表示手段として機能させるプログラムにかかる発明(発明1-9、1-10)※6表示装置、プログラムとして特定されているのに対し、第二事件の特許権のうち、同事件で請求原因とされた請求項はシステムとして特定されていた※7などの違いがあるが、いずれも、サーバから配信される動画を視聴中のユーザから送信されたコメントを受信し、この動画とコメントを端末装置に送信し、端末装置において動画上にコメントが流れるように表示する際に、複数のコメントが連続しても、それらが重ならないように表示するところにある※8,※9。

※10

※102.被疑侵害行為

両事件の被疑侵害行為は、いずれも、インターネット上のコメント付き動画配信サービスである「FC2動画」(以下、「被告サービス1」)、「FC2 SayMove!」(以下、「被告サービス2」)、「FC2 ひまわり動画」(以下、「被告サービス3」)である。裁判所は、過去になされた侵害の成否の判断に関しては、これら三つのサービスを等しく扱っている※11。

3.第一事件第一審判決・第二事件第一審判決

第一事件の第一審判決である東京地判平成30.9.19平成28(ワ)38565[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]※12は、被疑侵害行為にかかるプログラムや装置は同事件の特許発明の技術的範囲を充足しないとして特許権侵害を否定した。

次いで、第二事件の第一審判決である東京地判令和4.3.24令和元(ワ)25152[コメント配信システム]※13は、最判平成9.7.1[自動車の車輪](BBS事件)※14と最判平成14.9.26[FM信号復調装置](カードリーダー事件)※15を引用したうえで、「『生産』に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。」と判示し、被告各システムの構成要素である被告各サーバが米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは本件特許発明の全ての構成要件を充足しないことを理由に被告各システムが日本国内で「生産」されたとはいえないと判断し、侵害を否定した※16。

4.第一事件控訴審判決

潮目が変わったのは、第一事件の控訴審判決である知財高判令和4.7.20平成30(ネ)10077[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]※17からである。この事件で、知財高裁は、原判決で構成要件の充足が否定された一部の請求項につき、第一審判決を取り消した。

そのうえで、判決は、米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて被疑侵害プログラムを配信する被控訴人ら※18の行為に対して、日本の特許法の電気通信回線を通じた提供に該当するといえるのか、という論点に取り組んでいる。そこでは、差止・廃棄請求と損害賠償請求についてともに日本を準拠法とする原判決の判断※19を前提としつつ、前掲最判[自動車の車輪]と前掲最判[FM信号復調装置]を援用し、これらの判決の説く属地主義の原則に照らすと、通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることが問題となると切り出しつつ、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどすれば容易に侵害を潜脱し得ることになってしまうことを理由に、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」と説いた。そして、このように属地主義に反しないとされるか否かの判断に際しては、「問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう『提供』に該当すると解するのが相当である。」との一般論を説いた。そのうえで、当該事件に対する具体的な当てはめとしては、本件配信につき日本国の領域外と領域内で行われる部分を区別することは困難であること、本件配信の制御は日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであること、本件配信は日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものであること、本件発明の効果は日本国の領域内において発現していることを斟酌し、本件配信は、実質的かつ全体的には日本国の領域内で行われたものと評価し、日本特許法の「電気通信回線を通じた提供」に該当すると判断している。その結果、被控訴人らは特許の技術的範囲に属するプログラムの提供、提供の申出を行うことによる直接侵害をなしていると帰結している※20。

さらに、この理は、「形式的にはその一部が日本国の領域外で行われる」その他の被控訴人らの行為にも当てはまる旨が説かれ、被控訴人らのプログラムがインターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に配信されユーザの端末装置にインストールされることにより装置が「生産」※21されていることを理由に、被控訴人らは、特許の技術的範囲に属する装置を生産することにのみ用いられるプログラムの提供を行うことによる間接侵害をなしていると帰結している。

その結果、これら特許権の直接・間接侵害行為をなしていることを理由とする損害賠償請求が認容された。差止等請求に関しても、被告サービス1については、プログラムの提供※22・提供の申出の差止め、プログラムの抹消請求※23が認容されている。他方、被告サービス2、被告サービス3については、それらにかかる事業がすでに訴外人に譲渡されていることを理由に、被控訴人らにおいて現時点において侵害をなし、将来において侵害するおそれがないと評価され、差止・廃棄請求が棄却されており、過去の侵害行為に起因する損害賠償請求のみが認容されている。

5.第二事件控訴審判決(大合議判決)

続いて、第二事件を大合議でもって裁いた前掲知財高大判[コメント配信システム]※24も、被告FC2に関して、以下のように論じて、原判決の判断を取り消し、本件における日本の特許権侵害を肯定する判断を示した※25。

(1)準拠法

準拠法について、前掲最判[FM信号復調装置]を参照していた原判決を一部に引用しつつ、差止・除却請求にかかる準拠法につき、「本件特許権が登録された国である我が国の法律が準拠法となる。」のに対し、損害賠償請求につき、「原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末に向けてファイルを配信したこと等によって、我が国の特許である本件特許権を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、権利侵害という結果は我が国で発生したということができるから、上記損害賠償請求については、我が国の法律が準拠法となる。」(原判決の引用文を含む)と判示する。

(2)生産該当性

特許法にいう「生産」をして、「発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為」をいうと定義したうえで、「ネットワーク型システム」(=「インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム」)の発明においては、「単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為」がこれに該当する旨を説示した。具体的な当てはめとしては、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システムが新たに作り出されたものということができるので、この時点で生産がなされていると帰結した。

(3)属地主義と本件における生産の関係

そのうえで、前掲最判[自動車の車輪]と前掲最判[FM信号復調装置]を引用しつつ、「ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の『実施』に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。」と説いたうえで、以下のような一般論が導かれると判示した。

「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の『生産』に該当すると解するのが相当である。」

事件に対する具体的な当てはめとしては、送受信が一体として行われ、国内のユーザ端末がファイルを受信することによって被告システムが完成することからすれば送受信は国内で行われたと観念できること、国内のユーザ端末は、本件発明の主要な機能を果たしていること、本件発明の効果は国内で発現しており、特許権者が本件発明にかかるシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響し得ることを指摘して、被疑侵害行為は日本の領域内で行われたものと認められ、特許法2条3項1号の「生産」に該当する旨、判示した。

(4)差止等請求・損害賠償請求の処理

その結果、これらの特許権の侵害行為をなしていることを理由とする損害賠償請求が認容された。差止等請求に関しては、被告サービス1について、現在、特許権侵害は停止しているが、仕様変更により、再び侵害にかかるサービスを提供することが容易であることに鑑み、侵害行為を組成する動画ファイルとコメントファイルの配信に対する差止めが認容された。ただし、侵害しない態様で配信サービスを提供することが可能であることに鑑み、同サービスにかかるプログラムの抹消とサーバの除却請求は棄却されている。他方、被告サービス2、被告サービス3については、それらにかかる事業がすでに訴外人に譲渡されていることを理由に、被控訴人らにおいて現時点において侵害をなし、将来において侵害するおそれがないと評価され、差止・廃棄請求が棄却されている。

Ⅲ 判旨

1.第一事件上告審判決

第一事件上告審判決である、前掲最判[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]は、以下のように論じて、上告を棄却した。

「1 本件は、被上告人が、上告人らに対し、上告人らの行為が被上告人の有する特許権を侵害すると主張し、上告人らの行為の差止め及び損害賠償等を求める事案であり、我が国の領域外から領域内にインターネットを通じてプログラムを配信する上告人らの行為が、特許法2条3項1号にいう『電気通信回線を通じた提供』及び同法101条1号にいう『譲渡等』に当たり、我が国の特許権を侵害するかが問題となっている。」

「3 所論は、本件配信は、我が国の領域外からするものであるから、特許権についての属地主義の原則に照らし、我が国の特許権の効力が及ぶ行為に当たらないというべきであるのに、これが特許法2条3項1号にいう『電気通信回線を通じた提供』及び同法101条1号にいう『譲渡等』に当たるとした原審の判断に法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。

4(1) 我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが(最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が『電気通信回線を通じた提供』(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。そして、この理は、特許法101条1号にいう『譲渡等』に関しても異なるところはないと解される。

(2) 本件配信は、本件各プログラムに係るファイルを我が国の領域外のサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、その行為の一部が我が国の領域外にあるといえる。しかし、これを全体としてみると、本件配信は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、本件各サービスは、本件配信により当該端末にインストールされた本件各プログラムを利用することにより、ユーザに、我が国所在の端末上で動画の表示範囲とコメントの表示範囲の調整等がされた動画を視聴させるものである。これらのことからすると、本件配信は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程として行われ、我が国所在の端末において、本件各プログラム発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によりされるものである本件配信が、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供をしていると評価するのが相当である。

以上によれば、本件配信は、特許法2条3項1号にいう『電気通信回線を通じた提供』に当たるというべきである。

(3) また、本件各サービスは、本件配信及びそれに引き続く本件各プログラムのインストールによって、本件各装置発明の技術的範囲に属する装置が我が国の領域内で生産され、当該装置が使用されるようにするものであるところ、本件配信は、我が国所在の端末において、本件各装置発明の効果を当然に奏させるようにするものといえ、サーバの所在地や経済的な影響に係る事情も前記(2)と同様である。そうすると、上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、前記装置の生産にのみ用いる物である本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供としての譲渡等をしていると評価するのが相当である。

以上によれば、本件配信は、特許法101条1号にいう『譲渡等』に当たるというべきである。

5 原審の判断は、以上と同旨をいうものとして是認することができ、所論引用の前掲平成14年9月26日第一小法廷判決は、本件に適切でない。論旨は採用することができない。」

2.第二事件上告審判決

第二事件上告審判決である、前掲最判[コメント配信システム]は、以下のように論じて、上告を棄却した。

「1 本件は、被上告人が、上告人に対し、上告人の行為が被上告人の有する特許権を侵害すると主張し、上告人の行為の差止め及び損害賠償等を求める事案であり、我が国の領域外から領域内にインターネットを通じてファイルを送信することなどにより、我が国の領域外に所在するサーバと領域内に所在する端末とを含むシステムを構築する上告人の行為が特許法2条3項1号にいう『生産』に当たり、我が国の特許権を侵害するかが問題となっている。」

「3 所論は、上告人は我が国の領域外で本件配信をする行為をしているにすぎず、また、本件システムの一部は我が国の領域外にあることからすると、本件配信が、本件システムを構築するものであるとしても、特許権についての属地主義の原則に照らし、我が国の特許権の効力が及ぶ行為に当たらないというべきであるのに、本件配信により本件システムを構築する行為が特許法2条3項1号にいう『生産』に当たるとした原審の判断には法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。

4(1) 我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが(最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法2条3項1号にいう『生産』に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における『生産』に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。

(2) 本件配信は、プログラムを格納したファイル等を我が国の領域外のウェブサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、本件システムを構築するための行為の一部が我が国の領域外にあるといえるものであり、また、本件配信の結果として構築される本件システムの一部であるコメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するものである。しかし、本件システムを構築するための行為及び本件システムを全体としてみると、本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである。これらのことからすると、本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。

以上によれば、本件配信による本件システムの構築は、特許法2条3項1号にいう『生産』に当たるというべきである。

5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、所論引用の前掲平成14年9月26日第一小法廷判決は、本件に適切でない。論旨は採用することができない。」

Ⅳ 評釈

1.序

本稿が扱う二つの判決は、日本国外のサーバから送信され、国内のユーザ端末に受信されることにより遂行される被疑侵害行為に対して、日本の特許権侵害に問うことができるのかということが争点となった初めての最高裁判決であり、そのような行為に対して日本の特許権の侵害を肯定したとしても、前掲最判[FM信号復調装置]が説くいわゆる属地主義に必ずしも反するものではないことを明らかにするとともに、侵害の肯定例を示したという意義がある。他方、両判決とも、第二事件の大合議を含む知財高裁の二つの原判決が展開した一般論を採用することなく、事例判断をなすに止めたため、その射程が問題となる。

2.カードリーダー最判の法理の確認※26

特許権に関する属地主義について初めて言及した最上級審判決は、前掲最判[自動車の車輪]※27である。

そこでは、特許法における「属地主義の原則」について、「属地主義の原則とは、特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。」との定義が与えられた。もっとも、この事件の事案自体は、同一発明について日本とドイツで特許権を有する原告がドイツで製造販売した当該特許発明の実施品を被告が輸入し日本国内で販売する行為が、原告の日本の特許権を侵害するか否かということが争われた事件である。最高裁は、上記のように属地主義を定義したが、事件への当てはめについては、日本の特許法の下で特許権の行使の可否を判断する際に、国外譲渡という事情を考慮することは国内法の解釈の問題であって、属地主義によって妨げられるものではない旨を判示したに止まる。他方で、事案の解決に必要はなかったために、いかなる場合に属地主義に反するという帰結が導かれるのかということに関しては明らかにされていなかった。

この間隙を埋めたのが、本件の二つの上告審判決も引用する前掲最判[FM信号復調装置]※28である。

事案は、被告が日本国内において製造した製品をアメリカ合衆国の子会社を通じて同国に輸出する行為に対して、原告が、その有するアメリカ合衆国特許権の侵害を誘導する行為(アメリカ合衆国特許法271条(b))に該当するとして、差止めや廃棄、損害賠償が請求されたというものである。最高裁は、「属地主義の原則」の定義については、前掲最判[自動車の車輪]を踏襲している※29。ただ、この「属地主義の原則」と準拠法選択の関係は、前掲最判[自動車の車輪]では明らかにされていなかったところ、前掲最判[FM信号復調装置]の特徴は、「属地主義の原則」は、むしろ、準拠法選択の法理を限界付ける実質法として機能するとされている点に特徴がある。

その論理をより子細に観察すると、まず、アメリカ合衆国特許権に基づく差止・廃棄請求に関しては、法律関係の性質を特許権の効力と決定したうえで、条理に基づき、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となるとしつつ※30、同国の特許権に基づき日本における行為の差止め等を認めることは、アメリカ合衆国特許権の効力をその領域外である日本に及ぼすのと実質的に同一の結果を生じることになり、「属地主義」に反するものとして、法例33条※31にいう公の秩序に反するものと解される※32、と帰結した。また、損害賠償請求については、不法行為と性質決定して、その準拠法は法例11条1項※33によるとしつつ、本件では同項にいう原因事実発生地は直接侵害行為が行われ権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国であるが※34、「属地主義」の原則を採り、アメリカ合衆国特許法271条(b)のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼす規定を持たない日本法の下では、これを違法ということはできず、法例11条2項「外国ニ於イテ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから、アメリカ合衆国特許法の該当規定を適用することはできない※35、と帰結した。

この前掲最判[FM信号復調装置]により、以下の三点が最高裁のとる立場であることが明らかにされた。

第一に、準拠法に関しては、属地主義とは別に論じる必要があると理解され、特許権に基づく差止・廃棄請求に関しては条理により「登録国法」が、損害賠償請求に関しては当時の法例11条1項により結果発生地の法が準拠法となるとされた。

第二に、属地主義はこうして選択される準拠法に対して、当時の法例33条の公序則や11条2項の国内不法行為法の累積適用条項を通じて、その限界を画する法理として機能し得る法理として位置付けられている。したがって、判文は明言していないものの、属地主義は、準拠法ではなく、実質法の法理であるとの位置付けが与えられたと解するのが素直な理解といえよう※36。

第三に、属地主義の結果、日本の特許権に基づいて、外国でなされていると評価される行為を差し止めたり、違法としたりすることはできない、ということである。

なお、法例は、本判決後、全面改正され、「法の適用に関する通則法」に改められたが、本判決が援用した法例33条、11条1項、11条3項は、それぞれ法の適用に関する通則法42条※37、17条、22条1項※38に引き継がれているから、上記最判の法理は現行法の下でも妥当するものと解される※39。

3.インターネットの特殊性※40

前掲最判[FM信号復調装置]では、国外において製品を製造し国内に輸入しようとする行為が問題となっており、あくまでも有体物に関するものであった。他方、本件では、インターネットを利用した送受信行為が問題となっており、状況を異にする。

もちろん、被疑侵害行為がインターネットを利用するものであるとしても、物理的に日本の領域外で行われているのであれば、それに対して日本の特許権の侵害に問うことは、前掲最判[FM信号復調装置]の説く属地主義に反するという理解もあり得るであろう。第二事件第一審判決も、「生産」に関して、日本国内で全ての構成要件を満たす行為がなされることを要求していることは前述したとおりである。

しかし、インターネットにおいては、たとえば、本件もそうであったように、特許発明の技術的思想が受信地で享受されるものである場合(=特許発明にかかる課題が受信地で解決されるものであるために、特許発明の技術的効果が受信地で発揮されていると評価される場合)には、サーバがいかなる地に存在していたとしても、受信地において特許発明の効果が享受されることに変わりはない。それにもかかわらず、インターネットでの利用に必然的に随伴する送信行為が特許発明の構成要素に含まれているからといって、それを理由に送信地における特許法を適用し、受信地に特許権が存在してもその侵害を否定するという解釈に固執することは、実態に適合しない処理を強いることになりかねない※41。

くわえて、インターネットにおいては分散処理が容易であるために、物理的に一つの場所で全ての処理を完結させる必要はなく、ゆえに一国内で処理を完結することなく、国境を跨いで遂行することも極めて容易であるから、送信地であれ受信地であれ、どこか一国の領域内で特許発明の構成要素の全てが行われなければならないという解釈※42を採用してしまうと、やはり多くの事例で、特許発明の技術的思想は利用されているにもかかわらず、侵害の責任が容易に迂回されてしまうことになりかねない※43。下手をすると、いずれの国の特許権侵害も認められないなど、特許権の保護に完全に悖る事態に陥ることもあり得る。

他方、前掲最判[FM信号復調装置]を前提としたとしても、何をもって外国における行為であって、属地主義の原則からして日本の特許法等を適用してはならないとするかということは規範的な判断のはずである※44。同最判が取り扱った事案において、換言すれば、有体物の製品の製造等の事案において、国外で製造される行為について日本の特許法を適用することが属地主義に反するのだとしても、だからといって、インターネットにおける送信行為に関して、国外に所在するサーバから送信されているという一事をもって、それに日本の特許法等を適用することが属地主義に反すると解することが論理必然的な帰結であるということにはならないと解される。

4.第一事件控訴審判決と第二事件控訴審判決の立場※45

実際、知財高裁は、前述したように、第一事件控訴審と第二事件控訴審(大合議)において、インターネットが絡む文脈で属地主義を柔軟に運用すべきというアプローチを採用した。両判決はともに、インターネットが絡む事案において属地主義を厳格に貫徹してしまい、サーバを国外に設置するだけで容易に侵害の責任を迂回することを許す運用をなすべきではないという価値判断を表明したのである※46。

そのうえで、一般論としても、両判決はともに諸事情の総合衡量を謳っているが、ただ、両判決の掲げる考慮要素には相違がある。

第一事件控訴審判決は、「電気通信回線を通じた提供」に関し、以下の4つの要素を掲げていた。

- a 当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか

- b 当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか

- c 当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか

- d 当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなど

これに対して、第二事件控訴審判決(大合議)が「生産」に関して掲げた4つの要素は以下のとおりである。

- ① 当該行為の具体的態様

- ② 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割

- ③ 当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所

- ④ その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等

前者のdは、後者の③と共通しているが、そのほかの要素は明示的には完全には一致していない。

まず、前者のaは後者に見当たらないが、大合議判決の①の事案に対する具体的な当てはめを見てみると、「当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ」と説く件があるから(明確かつ容易に区分できるかということは顧慮していないが)、大合議としては、(aそのものであるかはともかく)その類の事情は①の中に吸収し、①において日本法の適用を肯定する方向に働く一事情として斟酌するに止めることにしたのではないかと思われる。そしてそもそも、国内と国外の行為を明確に分割し得る場合であっても、なお、国外に所在する明確に分かたれる構成要素が些細なものでしかなく、当該発明の効果や経済的な効果等に鑑みて、国内の行為であると評価すべき場合があるように思われる※47。そう考えると、大合議が前者のaを明示的な考慮要素として掲げなかったことは穏当な取扱いと解される。

前者のb※48もまた後者には見られない。しかし、インターネットは至るところから制御可能であることに鑑みると、発明の効果が制御側にあるような場合(その場合には後者でも③によってその種の事情を斟酌し得る)を除けば、重視する必要はないのではあるまいか※49。

前者のcもやはり後者には見られない。「提供」という以上、語義的に、相手方として提供先が存在することを必要としているように感じられる反面、他方、後者で明示されていないのは、「生産」は、同じく語義的な感覚として、相手方がいなくとも成り立ち得るものであることに由来する相違であろう(ただ、後者でも④の経済的な利益のところで斟酌されることは否定されないだろう)。

逆に、前者で後者の④に直接対応するものがないのは、cで顧客の所在を斟酌しているところ、顧客がいるということは、そこで当該顧客の所在する場所において特許発明を実施したサービスや製品にかかる需要が満足されているということを意味しており、ゆえにそこで特許権者の経済的な利益に影響が出ていることと同義である、と分析することもできようか。

このように分析していくと、特に前者のaと前者のbを後者が用いていないこと、他方、前者で明示されていなかった後者の③を後者が明示した点において、第一事件控訴審判決よりも第二事件控訴審判決の方が相対的にはより洗練されたものとなっている※50。両判決の関係については、「電気通信回線を通じた提供」については第一事件控訴審判決による前者の四要素が、「生産」については第二事件控訴審判決による後者の四要素が、用いられることになるわけではなく※51、大合議の事実上の権威ともあいまって、(本件の二つの上告審判決が現れなかったのであれば)、今後、下級審においては、後者の四要素が使われることになるだろうというのが筆者の見立てであった※52。

5.両上告審判決の意義

(1)序

以上の考察を前提として、本件二つの上告審判決の意義を考察してみよう。

検討の順序としては、両判決が依って立っていると目される前提を特定し、その結果、両判決が共通して採用していると解される判断基準の分析に移行し、最後に、両判決の射程の画定を試みたい。

(2)前提

第一に、両上告審判決が事例判決であると目される点について。

それぞれの原判決に比した場合の両判決の最大の特徴は、事例判決に止めている点である※53。

たしかに、両判決は、当てはめ用の規範として、「問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるとき」(第一事件上告審判決)、あるいは、「問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるとき」(第二事件上告審判決)に、日本の特許権の効力が及ぶというものである。いずれも、前掲最判[FM信号復調装置]の説示を前提としつつ、被疑侵害行為を全体としてみて、「実質的に」日本国内における実施行為に当たると評価される場合には、日本の特許権侵害が肯定されるという規範的な枠組みを用意したものと評価される。しかし、その文言は抽象的であり、いかなる行為が侵害となるのかということに関して具体的な指針を与えるものではない。そうなると、この文言への当てはめの仕方が問題となるわけだが、両上告審判決は、そこにおいては一般論を語らず、本件事案への具体的な当てはめに終始している。事例判決と評すべき所以である。

他方、原判決は、この当てはめの段階でも、既述したように、一般論を語っていた。このうち、とりわけ大合議に関しては、知財高裁の4つの部での判断が分かれる前に判断を出そうとするためか、あるいは、早期に大きな事件に対してプレゼンスを示そうとするためか、その原因はともかく、裁判例の蓄積が全くないか、極めて乏しい論点を取り上げる傾向がある※54。しかも、せっかく大合議を開いたからにはということであろう、事案と関係がない事例についてまで広く射程が及ぶ一般論を展開する傾向にある※55。しかし、裁判例の経験が少ない中でのかかる抽象論の展開は、大合議判決の質を落としているのではないかという疑義を払拭しきれない※56。本来は裁判例の蓄積を待つか、あるいは、大合議といえども当該事案に即した事例判決を下すことを厭わないとすべきなのであるが、第二事件控訴審判決も、事例の蓄積が、地裁レベルを入れても第二事件第一審判決と第一事件控訴審判決しかない状態で下されたものであり、やはりご多分に漏れず、一般論を展開するものであった。しかも、その一般論は、前述したように、諸事情を考慮する総合衡量型の判示であり、考慮事情の最後に「等」を入れている分、考慮事情が限定されておらず、さらには列挙された考慮事情間の関係も「総合考慮」と明言されてしまっているから、極めて予測可能性に乏しいものであった※57。もちろん、総合衡量型であるだけに、後の裁判例には相応の裁量の余地は残されているが、しかし、大合議が用いた文言は、(最高裁以外の)裁判例は、大合議の権威の下、事実上、用いざるを得ず、事例を伴わない文言の理解の問題として判断しなければならない。その結果、要らぬ拘束がかかったり、不要な論点を喚起したりすることで、裁判例の展開を制約することになる。

このような大合議の時期尚早的な抽象論の影響を抑制しようと最高裁が意図した場合、とり得る方策としては、知財高裁の射程の広い一般論を踏襲することなく、事案に即した事例判決を下すという対応があり得る※58。上告審においてそのような判示がなされた場合、大合議判決が破棄されたか否かにかかわらず、知財高裁を含むその後の下級審は、大合議の一般論は最高裁の採用するところとはならなかったという理解の下で、当該最高裁判決の事例判決としての射程に留意しつつ、大合議に囚われることなく、裁判例を蓄積していくことが期待される。そのような将来の裁判例の進展を可能としたというところに、上告を受理し、あえて事例判決を下した本件の二つの上告審判決の意義を見い出すことができよう※59。

第二に、両判決の判断の論旨が共通している点について。

第一事件控訴審判決と第二事件控訴審判決は、前述したように、相当に異なる一般論を展開しており、それが特許発明や実施行為の類型の違いに起因するのか、それとも後に下された第二事件控訴審判決の方が(相対的にはであるが)より洗練された要件論となっているのか、という点については議論があった。これに対して、第一事件上告審判決と第二事件上告審判決は、以下に分析するように、ほぼ同様の論旨を展開しており、事例判決ではあるものの、これら二つの事案、つまり「プログラム」の「電気通信回線を通じた提供」(第一事件)※60か、「システム」の「生産」(第二事件)が、ネットワークを介して国境を跨いで遂行される事案においては判断基準を違えるものではないとの理解が前提となっていると看取できよう。

そのうえで、原判決の判断に対する評価を示す文言が、第一事件上告審判決では、「原審の判断は、以上と同旨をいうものとして是認することができ」とあるのに対し、第二事件上告審判決では、「以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ」となっており、後者の方がより原審の判断に好意的な評価を示す文章となっている。同一の裁判体が同日に同種の事件に対して下した文言であるだけに、この書き分けは意図的なものであると推察してよいであろう。そうだとすると、本件の裁判体は、第二事件控訴審の大合議判決の方をより「正当な」ものと評価していることになる※61。

(3)判断手法

このように、本件の上告審判決はいずれも事例判決と目されるが、その事案への当てはめの仕方から、いかなる判断手法を採用しているのかを検討してみよう。

ところで、本件の原判決のうち、相対的にはより洗練されたものと評価され、おそらく本件の上告審の裁判体もそのように解していると思われる大合議の判断基準は、前述したように、①当該行為の具体的な態様に照らし、②当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、③当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、④その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮するというものであった。そこで、以下では、二つの上告審判決の説示をこの大合議の説く判断基準と対比することで、両上告審判決の判断手法の特徴をあぶり出すことを試みたい。

さて、第一事件上告審判決の当てはめは以下のとおりである。

「本件配信は、本件各プログラムに係るファイルを我が国の領域外のサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、その行為の一部が我が国の領域外にあるといえる。しかし、これを全体としてみると、本件配信は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、本件各サービスは、本件配信により当該端末にインストールされた本件各プログラムを利用することにより、ユーザに、我が国所在の端末上で動画の表示範囲とコメントの表示範囲の調整等がされた動画を視聴させるものである。これらのことからすると、本件配信は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程として行われ、我が国所在の端末において、本件各プログラム発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によりされるものである本件配信が、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供をしていると評価するのが相当である。」

また、第二事件上告審判決のそれは以下のとおりである。

「本件配信は、プログラムを格納したファイル等を我が国の領域外のウェブサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、本件システムを構築するための行為の一部が我が国の領域外にあるといえるものであり、また、本件配信の結果として構築される本件システムの一部であるコメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するものである。しかし、本件システムを構築するための行為及び本件システムを全体としてみると、本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである。これらのことからすると、本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。」

第一に、大合議の四つの基準のうち、①の具体的な態様に照らし判断するというところは、全体の作業を通じての心構えであり、具体的な行為態様に着目する両上告審判決と、その態度において変わるところはないと目される。

第二に、②の当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割を斟酌するという項目に関しては、両上告審判決にあっては次に述べる技術的効果を斟酌する際に関連する説示がなされていると読めなくもないが、少なくとも技術的効果の項目とは明示的に切り分けた形での検討がなされているわけではない。この点は、大合議が②の考慮要素の前提として、被疑侵害行為中、クレイムに対応する要素の少なくとも一部が国内で実施されていることを要求していると推察されるのに対し、両上告審判決は必ずしもそうではない(ゆえに、②の要素を明示的な考慮項目としていない)ということに関連する。両判決の射程のところで後述するところを参照されたい。

第三に、③の技術的効果に関しては、大合議判決、両上告審判決、さらにいえば第一事件控訴審判決の全ての判決が、特許発明の技術的効果が被疑侵害行為において国内で発揮されていることを斟酌している。特許発明の技術的効果をいかにして特定するかという手法について、両上告審判決の語るところは少ないが、原判決はいずれも明細書の記載に従って特許発明の効果を特定している。

そのうえで、具体的な当てはめとしては、両判決とも、発明の技術的効果が国内に所在するユーザ端末のところで発現するものであり、サーバの所在地が日本の領域外にあることによって左右されるものではないことを斟酌し、技術的効果は日本国内で発揮されるものと帰結している。

第四に、④の経済的影響に関しては、大合議も、両上告審判決もともに考慮要素に掲げているが、その判断手法に関しては、大合議と上告審とでは様相を異にするところがある。

すなわち、大合議は、経済的影響に関して、「その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。」と説いていた。そこでは、具体的に特定されているわけではないものの、「控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る」という文言からして、特許権者が自ら特許発明にかかるシステムを利用したビジネスを展開していることを積極的に考慮していると推察することができる説示であった※62。

これに対して、両上告審判決の経済的影響に関する説示は、「被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によりされるものである本件配信が、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない」(第一事件上告審)、「そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない」(第二事件上告審)というものであり、経済的な影響は、積極的な考慮事情としてではなく、むしろ、経済的な影響がないというべき特段の事情がない限りは原則として肯定されると扱っているように読める※63。

以上、結論として、両上告審判決は、ネットワークを介することにより被疑侵害行為(の少なくとも一部)が国外で実施されているとしても、被疑侵害行為によって奏される特許発明の技術的効果が国内で発揮されているのであれば、特許権者に経済的な影響を及ぼさないというべき特段の事情がない限り、「全体としてみて、実質的に我が国の領域内における」実施行為がなされたと評価することにより、日本の特許権と抵触し得る、という判断手法を採用していると理解することができよう。

(4)射程

①序

以上の検討を踏まえて、両上告審判決の射程について検討してみよう。

具体的な事案に鑑みる場合には、両事件とも、第一に、プログラムの「電気通信回線を通じた提供」も、システムの「生産」も、日本国内に所在するユーザの端末装置において完遂されたという事件で、その生産が日本国内に所在する端末装置において完成すると認定された事案であった。第二に、特許発明の技術的特徴である効果は、端末装置の表示において発現していた。第三に、被疑侵害行為により端末装置の表示に接するユーザが本件特許発明の効果を享受した結果、国内に所在するユーザ向けにインターネットを介した動画提供サービスを展開する特許権者の経済的利益に与えている※64、という事案であった。つまり、特許発明の構成要件という観点からも、特許発明の効果という観点からも、特許権者の経済的影響の観点からも、三拍子揃って、いずれの点においても内国牽連性を認めることができるという事案であった※65。

したがって、本件は、たしかに特許発明の構成要件の一部を構成するサーバが国外に位置しており、そこからの送信行為も国外から行われていたという意味で、属地主義との関係が取り沙汰され、まさにその点が仇となって原判決では侵害が否定されたわけであるが、ひとたびインターネットにおいては属地主義を過度に厳格に解する必要がないという立場に与した以上は、属地主義を緩和し日本法の適用を認めることができるイージー・ケースであったと評することができよう。今後は、三つの要素の一つ以上を欠いた場合に、属地主義はどこまで緩和されるのかということが争われていくものと思われる。

以下では、発明の類型、被疑侵害行為の類型、国境を跨いでいるか否かの見極め、一部国内実施の要否、技術的効果、経済的影響の五点に分けて、両上告審判決の射程を検討する。

②発明の類型

第一に、特許発明の類型が射程に影響するのかという点について。

大合議判決は、その一般論を「ネットワーク型システムの発明」を前提とするものであるかのようにも読める書き出しの下で展開していた※66。しかし、本件の二つの上告審判決は特許発明の類型でその説示の対象を限定する構えを見せていない。むしろ、いずれも、被疑侵害行為に焦点を当て、それがネットワークを介して国境を跨ぐ形で実現されていることを問題視している※67。

たしかに、特許発明が「ネットワーク型システムの発明」でなかったとしても、第一事件がプログラム等の発明であったことが端的に示しているように、被疑侵害行為がネットワークを介して国境を跨いで実現されることはあり、その結果、厳格な属地主義の下では、特許権が容易に潜脱され、その保護に悖る事態を招来しかねない。したがって、大合議のように、一般論を語るうえで「ネットワーク型システムの発明」に限定されるかの如き文言を用いるのは適切とはいいがたい。特許発明の類型に拘泥することなく、被疑侵害行為がインターネットを介して国境を跨いで行われていることに問題の核心があることを指摘する両上告審の事案のとらえ方が正鵠を射ているといえよう。

そのうえで、両上告審判決の射程を検討すると、両判決が直接扱ったのは、「プログラム」(第一事件)と、「システム」(第二事件)であったが、両上告審判決がほぼ同旨の判断を示したことを踏まえれば、両上告審判決は、両者があいまって、「プログラム」と「システム」にかかる発明がネットワークを介して遂行される場合一般にその射程が及ぶと解することができよう。

ところで、「システム」なる用語は、特許法上の発明の分類ではないこともあって、その外延を定義することは困難であるが、第二事件の「システム」発明は、上告審判決自身によって、「動画及び動画に対してユーザが書き込んだコメントを表示する端末装置と当該端末装置に当該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバとをネットワークを介して接続したシステム」であると特定されており、ネットワークにより接続された複数の装置の複合体であった。そうだとすると、クレイム上の表記が「システム」ではなく、「装置」で閉じられていたとしても、ネットワークにより接続された複数の装置がクレイムされている限り、本件の発明とその実質に異なるところはなく、ゆえに、本件の上告審判決の射程が及んでくると理解すべきであろう。

くわえて、「装置」発明のクレイム中にネットワークで接続するという記載がなかったとしても、被疑侵害行為において、物理的な構成要素の全部または一部を国外に置いたうえで、それらをネットワークによって接続することで、「装置」全体として機能させることは可能である。ゆえに、被疑侵害行為に着目して問題設定をなす両上告審判決の射程は、クレイム内にネットワークの表記があるか否かではなく、被疑侵害行為がネットワークを介して国境を越えて遂行される限り、装置発明一般に及んでくると解される。

そして、方法の発明が容易にネットワークを介して国境を跨いで実施し得ることについてはもはや多言を要しないであろう。

結論として、発明の類型は、両上告審判決の射程を限定することにはならないと解される。

③被疑侵害行為の類型

他方、被疑侵害行為に関しては、本件がいずれもインターネットを介する行為が問題となった事件であったこと、そして、説示としても、両上告審判決が、電気通信回線を通じて容易に国境を越えることができることを問題の背景として強調していることに鑑みると、両判決の射程は、被疑侵害行為がネットワークを介して遂行される場合に及び、またそれに止まると解される。

むしろ、問題は、ネットワークを介して遂行される被疑侵害行為全般に両判決の射程が及ぶのかということである。

まず、両上告審判決が直接扱ったのは、「電気通信回線を通じた提供」(第一事件)と、「生産」(第二事件)が、ネットワークを介して国境を跨いで遂行される事案であった。ゆえに、両判決の射程は、ネットワークを介して遂行される「電気通信回線を通じた提供」や「生産」一般に及ぶと解される。

他方、ネットワークを介して遂行される行為が、プログラムやシステムの「使用」「譲渡」「貸渡し」である場合に関しては、これらの行為に触れることがない両上告審判決をして※68、そこまで射程が及んでいると解することは困難であろう。とはいえ、まず、「使用」についていえば、ネットワークを介して遂行される場合、「電気通信回線を通じた提供」とは境を接している。たとえば、本件を例にとると、動画配信サービスにおいてユーザにプログラムを配信したうえで相手方の端末での表示を実現する場合には「電気通信回線を通じた提供」に該当するが、同じく動画配信サービスにおいて相手方に配信することなく、自己のサーバの方でプログラムを利用してユーザの端末で表示がなされるように仕向ける場合には「使用」になるのだろう※69。しかし、いずれの場合でも、技術的効果が端末で発現していることに変わりはなく、ゆえに、行為の特許権者に与える影響も選ぶところがない。技術的効果と経済的影響に着目する両上告審判決は、射程が及ぶとまではいえずとも※70、大いに参考とされることになろう。

「譲渡」、「貸渡し」についていえば、これらの行為が物理的な媒体の占有の移転を伴う場合であれば当該媒体の所在地という別途の考慮も必要となろうが※71、ネットワークを介して遂行される場合には、「電気通信回線を通じた提供」と区別することは困難であり、それがゆえに特許法2条3項1号括弧書きは「プログラム等」についてこれら三つを一括りとして「譲渡等」という表現を用いたと理解できる。むしろ、ネットワークを介してプログラム等が提供される場合には、「譲渡」「貸渡し」という概念を用いることなく、「電気通信回線を通じた提供」に一元化し、特許法2条3項1号が規定する「プログラム等」の「譲渡」、「貸渡し」は媒体の所有権や占有の移転を伴う場合に限る趣旨であると理解してしまった方が、無用の混乱を避けるという意味で望ましいように思われる※72。だとすれば、少なくともネットワークを介してプログラムがユーザに供される行為について、関係者がそれを「譲渡」、「貸渡し」と表現していたとしても、特許法的には「電気通信回線を通じた提供」であり、本件の問題にかかる取扱いに変わるところがないと理解すべきであろう。ただ、このように解するか否かということの判断がなお必要である以上、両上告審判決の射程は及んでいないと解さざるを得ないとしても、これはまた大いに参考にされるべきものと考える。

以上に対して、両判決が示した法理は、あくまでもネットワークに関連する行為を扱うに止まるから、ネットワークを介することのない事案、たとえば有体物が国境を跨いで提供される事案には影響しない※73。その場合には、むしろ(その当否はともかく)、前掲最判[FM信号復調装置]の射程が直接及んでくることになる※74。

④国境を跨いで遂行されているか否かの見極め

第三に、被疑侵害行為(の少なくとも一部)が国外でなされており、ゆえに本判決の判断手法を用いる必要があるか否かの見極めに関して。

第一事件上告審判決は、「プログラム」の「電気通信回線を通じた提供」と属地主義の関係を扱っている※75。他方、装置の「生産」に関しては、間接侵害の起点となる直接侵害行為として言及されているに止まり、それ自体に属地主義との関係を論じるような渉外的な要素があることを前提とする検討はなされていない。これに対して、第二事件上告審判決は、「システム」の「生産」と属地主義との関係を扱っている。同じ「生産」について取扱いが分かれているが、これは第一上告審が受理した上告理由※76が「生産」を問題にしていなかったからと理解することができる。

もっとも、特許発明のクレイムの構成要件に照らすと、第一事件の「装置」クレイムは、クレイムの構成要件中に被疑侵害行為にあっては国外に所在するサーバや方法的な記載がなく、ゆえに「生産」に関する従前の裁判例の基準に鑑みれば、純粋に国内の端末のところだけで装置が「生産」されたと解することができる事案であった※77。他方、第二事件の「システム」クレイムは、その構成要件中にサーバが含まれており、ゆえに被疑侵害行為においてクレイムの一部が国外で実施されていることが明らかな事例であった※78。したがって、少なくとも第二事件に関しては、第一事件の「装置」に関して国内事件として取り扱う上記の法理を用いることはできない。クレイムの「システム」の構成要件の一部が、サーバからの送信が領域外からなされていることを理由に、属地主義や前掲最判[FM信号復調装置]との関係を問題にした第二事件上告審判決は正鵠を射た取扱いをなしていると理解できる。

もちろん、以上の点は、両上告審判決が明示的に取り扱っているものではなく、ゆえに両判決の射程が及ぶ事項ではないが、被疑侵害行為において、国内に所在する端末装置がネットワークにより稼働しているとしても、クレイム内に特定されている装置の構成要素は全て国内に所在しており、またネットワークによる接続を示す方法的な記載もない場合には、両上告審判決の法理を用いる必要がない、純粋の国内事件として扱われる可能性があることに留意する必要がある。

⑤一部国内実施の要否

第四に、被疑侵害行為中、クレイムに対応する部分の少なくとも一部が国内で実施されていることを必要とするか否かについて。

大合議判決は、被疑侵害行為において、どの時点でシステムの「生産」が完成するのかということをパブリックコメントの争点としたうえで、判文中でも長文をもって吟味しており、被告ファイルがユーザの端末装置に受信された時点でシステムの「生産」が完成すると認定したうえで、この②の考慮要素の具体的な当てはめにおいて、「生産」の中で受信が国内で完成しており、その受信が特許発明の各構成要件の中でどのような役割・機能を果たしているのかということに相応の字数を割いていた。これらの事情に照らすと、特許発明の構成要件の一部たりとも日本国内に所在していたり、遂行されていたりしない場合には、属地主義を緩和することはできない、というのが、大合議の立場であったと推察するのが、素直な解釈といえよう※79,※80。

他方、両上告審判決の判文は、いずれも「本件配信は、・・・・・・外形的には、・・・・・・行為の一部が我が国の領域外にあるといえる」こと、つまり、裏を返せば、行為の一部が日本の領域内にあるといえる事案であったということに言及してはいるものの、その前提がなかった場合に、日本の特許権の侵害が認められなくなると説いているわけではない。たしかに、次に述べる技術的効果を吟味する際に、サーバの所在地が国外にあることにはさしたる意味がない反面、それとは裏腹に日本国内の端末で発明の効果を奏していることを指摘しているものの、それはあくまでも技術的効果が日本国内で発揮されているか否かを検討するための説示でしかなく、クレイムの少なくとも一部が国内で実施されていることを積極的に認定しているとまではいいがたい。

このように見てくると、両上告審判決は、一部の実施行為が国内でなされていることは要件と考えていないように読めてくる。もっとも、明言していない以上、将来の裁判例が一部国内実施を要件としたとしても、本判決の射程に反するとまではいいがたい。この点は、本判決が事例判決であることの意義の一つであるといえよう。

⑥技術的効果

第五に、被疑侵害行為において特許発明の技術的効果が発現している地を勘案することについて。

具体的な当てはめにあっては、両事件ともに発明の技術的効果が端末において発揮されるものであり、サーバの所在地がどこであるかということは効果に影響しないというものであったがゆえに、両上告審判決はともに技術的効果は日本国内で発現していると評価している※81。そうすると、本件とは逆に、たとえばサーバの効率性を高める発明等のように、端末ではなくサーバに特徴がある場合には、むしろサーバの所在地をして技術的効果が発現する場であると捉えられることになろう。

⑦経済的な影響

第六に、経済的な影響に関しては、両上告審判決が、特段の事情がない限り、特許権者に経済的な影響があると読める説示をなしており、大合議のような、特許権者が具体的に国内で展開しているビジネスに対する影響を斟酌するかの如き説示を回避した点に鑑みれば、両判決は、本件と異なり、特許権者が日本国内で特許にかかるビジネスを展開していなかったとしても、経済的な影響は充足されると解しているのだと推測される。ゆえに、自らは特許発明を実施する見込みがないとしても、ライセンス料を収受する機会が侵害行為によって奪われているという経済的な影響でも足りる、ということになろう※82。さもないと、個人発明家等において定型的に日本の特許権の保護を否定することになりかねない。

それでは、特段の事情がいかなる場合に満たされ、日本の特許権の侵害が否定されるのかということが問題となるが、たとえば、被疑侵害行為にかかるサービスが専ら国外市場に向けられており、日本にユーザがいないわけではないとしても微々たるものに止まる場合等が考えられよう。

6.考察

最後に、被疑侵害行為※83がネットワークを介して国境を跨いで遂行される場合に関する筆者の立場を示しておこう※84。

第一に、被疑侵害行為において特許発明にかかる技術的思想の効果が日本国内で発現されているのであれば、原則として、日本の特許法を適用すべきであると考える※85。

特許法が特許発明を市場において利用する機会を排他的に特許権者に決定させる仕組みを採用した究極の趣旨は、技術的思想の創作に対するフリー・ライドを過度に放任していた場合には創作に対する過少投資を招来しかねないというところにあるのだから、技術的思想がどこで享受されているのかということが、特許権者に排他権を保障すべき地を決定するに当たって致命的な事項となると解されるからである。そして、本件特許発明のように、表示の仕方等国内のユーザの端末装置が受信した時点で特許発明の技術的特徴を組成する効果が発現する場合には、端末装置や受信がクレイムの構成要素に含められていないとしても、特許発明にかかる技術的思想が国内で実現されている以上、日本の特許権侵害の責任を論じるべきである※86,※87。

ただし、このように第一義的には技術的効果の発現地の法の問題とすべきであるとしても、例外的に経済的影響を考慮して異なる選択をすべき場合がある。

例外のその一は、日本国内で技術的効果が発現していることは否めないものの、被疑侵害行為が主として他国の市場に向けられているために、日本国内における経済的な影響が僅少なものに止まる場合には、被疑侵害行為者の予測可能性と行動の自由を確保するために、日本の特許権侵害は否定すべきである。この種の事例についてまで日本の特許権侵害を肯定してしまうと、結果的に、世界中の国々の特許権をクリアすることを迫られることになりかねず、過大な負担を課されることになる反面、例外的な事例で保護を享受し得なくなったとしても、発明と公開のインセンティヴを過度に削ぐことにはならないと考えるからである。具体的には、被疑侵害行為が日本国内ではごく限られた者しか理解し得ない言語でサービスを提供するものであるなどのために、当該サービスを享受する日本国内のユーザ数が微々たるものに止まる場合であるとか、被疑侵害者がジオ・ブロッキングを用いるなどにより、日本国内へのサービスの提供を回避する合理的な努力をなしているにもかかわらず、一部の国内ユーザがこれを迂回して日本で技術的効果を享受している場合等を想定することができる。

例外のその二は、逆に、技術的効果が日本国内で発現していないとしても、被疑侵害者が日本市場に特化した行為をなしている場合には、日本の特許法を適用してよいと考える。そのような場合には、被疑侵害者の予測可能性を確保する必要がない反面、意図的である分、無視しがたい経済的な影響が特許権者に生じる可能性があり、保護の必要性が高まるからである。たとえば、特許発明はサーバ内部の処理効率を高めるものであるために、日本国内のユーザ端末に送信されているとしても、日本国内で技術的効果が発現しているとはいいがたいが、被疑侵害者が日本語を使用するなど、主たる市場を日本とするサービスを提供しており、主たる市場は日本であると評価し得る場合等を想定できる※88。

なお、以上を通じて、クレイムと抵触する被疑侵害行為の少なくとも一部が国内で実施されていることを、日本の特許権侵害を肯定するための要件とするという見解※89は、採用すべきではないと考える※90。たとえば、システム発明ではあるもののユーザの端末装置が省かれる形のクレイムであったり、方法のクレイムでユーザの受信行為が含まれないクレイムであったりしたからといって※91、特許発明にかかる技術的思想に変わりはなく、その技術的特徴を形成する効果を日本国内のユーザが享受していることに変わりがない以上※92、日本の特許権侵害に問えないとする理由はないように思われる。さもないと、被疑侵害者は、国外のクラウドを利用するなど、クレイムに抵触しないようにサービスを工夫することで、容易に特許権侵害を迂回することが可能となり、特許権者の保護に悖る事態を招来しかねない※93。なるほど、一部国内実施を要求する方策には、侵害回避のためのサーチ・コストを削減することができるというメリットがあることは認められるものの※94、その種のサーチ・コストは技術的効果が日本国内に及んでいる特許権者を適切に保護するためのコストなのであるから、一概に否定的に評価すべきものではない※95。そして、クレイムからユーザの端末装置や受信が省かれるように書かれているとしても、インターネットを利用するものである以上、通例、ユーザがその効果を享受し得ることは明らかであり、これらの要素がクレイムに含まれている場合に比して、予測可能性が有意に低下するとまではいいがたいように思われる。

結論として、被疑侵害行為において特許発明の技術的効果が日本国内で発現している場合には、原則として、日本の特許法が適用される。ただし、例外的に、被疑侵害行為が他国市場に向けられており、日本国内における経済的な影響が僅少なものに止まる場合には、例外的に日本法の適用が否定される。また、技術的効果が日本国内で発現しているわけではない場合にも、被疑侵害行為が日本国内の市場を主たる市場としている場合には、やはり例外的に日本の特許法が適用されると考える。そして、これらの検討の結果、場合によって複数の国の特許法が適用される場合もあり得ることになる。

こうした本稿が志向する取扱いのうち、被疑侵害行為が日本国内において発現している分については、抽象論として、全体としてみて問題の行為が実質的に日本国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」や「生産」等に当たると評価されるときは、これに日本の特許権の効力が及ぶとみることができるとの一般論を掲げるに止めて、具体の事案に即した事例判決を下すとともに、第一義的には技術的効果を考察し、経済的な影響については消極的に特段の事情がない限りこれを肯定する構えを見せた本件の両上告審判決に即した判断手法であるといえよう。その反面、本稿が、技術的効果が日本国内で発現していないにもかかわらず、経済的な影響に鑑みて日本の特許権侵害に問うことを許容するところは、経済的影響を消極的に否定する方向の要素としてしか扱っていない両判決から直ちに導き得るものでないことは率直に認めざるを得ないが、両判決が明示的に否定していない以上、これを認めても判例に違反するとまではいえないように思われる。

7.結びに代えて

現在、筆者も委員の一人である産業構造審議会特許制度小委員会ではネットワークを介して国境を跨いで遂行される実施行為が日本の特許権を侵害することになるのはいかなる場合であるかということについて立法化のための議論が進んでおり※96、とりわけ一部国内実施を要件とすべきかなどの検討が行われている。しかし、本件両上告審判決により、ネットワークを介して国境を跨いで遂行される実施行為について属地主義を柔軟に解し得ることが明確化されたうえ、拙速と評すべき大合議判決の一般論はその権威を失い、今後、様々な事例に対して裁判例が展開される素地が備わった。だとすれば、拙速な立法により、裁判例の進展を妨げることは避けるべきなのではなかろうか※97。大合議と異なり、(違憲問題でも起こさない限りは)その影響を払拭してくれる上位機関は立法には存在しないのだから。

本稿を執筆するに際しては、ソフトウェア情報センター「ソフトウェア関連発明の特許保護に関する調査研究委員会」における、片山史英先生、飯田圭先生の御報告からご教示を得た。記して感謝申し上げる。

本研究はJSPS科研費JP24K00209およびJSPS科研費JP24H00131の助成を受けたものである。

(掲載日 2025年8月12日)

Westlaw Japan製品の関連文献・法令リンクについてはページ上部からダウンロードいただけるPDF内でご確認いただけます。

- 最判令和7.3.3令和5(受)14等(WestlawJapan文献番号2025WLJPCA03039002)、最判令和7.3.3令和5(受)2028(WestlawJapan文献番号2025WLJPCA03039001)。

- 参照、田村善之=清水紀子『特許法講義』(2024年・弘文堂)430~448頁。

- 参照、田村善之[判批]WLJ判例コラム第297号(文献番号2023WLJCC019)1~30頁(2023年)、知財高大判令和5.5.26令和4(ネ)10046(WestlawJapan文献番号2023WLJPCA05269001)。

- 両事件にかかる特許権の関係については、双方とも優先権を共通にする出願から分割された出願であって、第一事件の第一審判決である東京地判平成30.9.19平成28(ワ)38565[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム](WestlawJapan文献番号2018WLJPCA09199007)が技術的範囲を充足しないとして特許権侵害を否定したことを受けて、非充足との結論を導く原因となった発明特定事項を用いることなく分割、補正されて登録に至った特許発明にかかる権利を用いて提起されたのが第二事件であると推測し得ることにつき、小池眞一[判批]AIPPI68巻3号222~226頁(2023年)を参照。

ちなみに、特許庁における出願の分割のハードルが低すぎるために、たとえば出願の分割を繰り返して多数の特許権を現出し、実質的には同一の被疑侵害行為に対して、勝訴判決を得るまで侵害訴訟の提起を繰り返すという戦略を「ゾンビ特許」の問題と名付け、対策の必要性を説くものとして、田村=清水/前掲注2・115頁。本件に対応したコメントとして、田村善之[発言]水谷直樹ほか「座談会 ソフトウェア特許と越境侵害-『コメント配信システム事件』を題材として-」SOFTIC Law Review創刊号58頁(2024年)。分割の要件の運用の問題点を指摘するものとして、渋谷知子=中野裕二=高島喜一「出願の分割・変更」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(2002年・発明協会)476~480頁、相田義明「特許出願の分割の制度について」髙部眞規子=森義之編『切り拓く知財法の未来』(三村量一古稀・2024年・日本評論社)3~15頁。 - 第一事件第一審判決が認定した、同事件の「装置」にかかる各発明の構成要件の分説は下記のとおりである。

「(ア) 本件発明1-1は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-1A』などという。)。

1-1A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置であって、

1-1B 前記コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、

1-1C 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と、

1-1D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、当該読み出されたコメントを、前記コメントを表示する領域である第2の表示欄に表示するコメント表示部と、を有し、

1-1E 前記第2の表示欄のうち、一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記第1の表示欄の外側にあり、

1-1F 前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示する

1-1G ことを特徴とする表示装置。

(イ) 本件発明1-2は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-2H』などという。)。

1-2H 前記コメント表示部は、前記コメントを移動表示させる

1-2I ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

(ウ) 本件発明1-5は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-5J』などという。)。

1-5J 前記コメント表示部は、前記コメントの少なくとも一部を、前記第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示する際、前記第1の表示欄と前記第2の表示欄とにまたがるように表示させる

1-5K ことを特徴とする請求項1から請求項4のうちいずれか1項に記載の表示装置。

(エ) 本件発明1-6は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-6L』などという。)。

1-6L 前記コメント表示部によって表示されるコメントが他のコメントと表示位置が重なるか否かを判定する判定部と、

1-6M 前記判定部がコメントの表示位置が重なると判定した場合に、各コメントが重ならない位置に表示させる表示位置制御部と、

1-6N を備えることを特徴とする請求項1から請求項5のうちいずれか1項に記載の表示装置」。 - 第一事件第一審判決が認定した、同事件の「プログラム」にかかる各発明の構成要件の分説は下記のとおりである。

「(オ) 本件発明1-9は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-9A』などという。)。

1-9A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを、

1-9B 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段、

1-9C コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し、

1-9D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部から読み出し、

1-9E 当該読み出されたコメントの一部を、前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第1の表示欄の外側にある第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示するコメント表示手段、

1-9F として機能させるプログラム

(カ) 本件発明1-10は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-10G』などという。)。

1-10G 前記コメント表示手段は、前記コメントを移動表示させる

1-10H ことを特徴とする請求項9記載のプログラム」。 - たとえば、第二事件の特許発明中、請求項1にかかる発明1の構成要件は、第二事件控訴審判決により下記のように分説されている。

「本件発明1

1A サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

1B 前記サーバは、

前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、

1C 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1D 前記コメント情報は、

前記第1コメント及び前記第2コメントと、

前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

1E 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

1F 前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

1G 重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

1H 前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、

前記動画と、

前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、

が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、

1I コメント配信システム。」

第二事件では請求項2にかかる発明2も請求原因となっているが、動画配信サーバとコメント配信サーバを分けて定めていること以外は、発明1と実質的に変わるところがない。第二事件控訴審判決も発明2の侵害の成否に関する判断をなす際には、発明1に関するそれを援用するに止まる。 - 第一事件上告審判決が、「原審の適法に確定した事実関係等の概要」として記載した同事件の特許発明の特徴は以下のとおりである。

「従来から動画の再生に併せてユーザによって書き込まれたコメントを表示するというシステムが存在したところ、本件各装置発明及び本件各プログラム発明は、動画が表示される範囲とコメントが表示される範囲を調整するなどすることにより、表示されたコメントが、動画自体の内容ではなく、書き込まれたものであることを把握可能にし、もって、コメントの読みにくさを低減させるという効果を奏する。」

また、第二事件上告審判決が、「原審の適法に確定した事実関係の概要」として記載した同事件の特許発明の特徴は以下のとおりである。

「本件各発明は、動画及び動画に対してユーザが書き込んだコメントを表示する端末装置と当該端末装置に当該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバとをネットワークを介して接続したシステムに関するものであって、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行うものであり、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という効果を奏する」。 - ちなみに、筆者の理解では、表示の仕方自体は自然法則を利用したものとはいえず、そして自然法則を利用していないところに如何に創作が施されているとしても、それは発明該当性にカウントすべきでなく、かりにそこが新規であり、容易に想到し得ないものであったとしても、新規性、進歩性を充足すると理解すべきではない(田村善之「特許適格性要件の機能と意義に関する一考察(1)・(2・完)」知的財産法政策学研究64号52~71頁・65号113~128頁(2022年)[田村善之編『知財とパブリック・ドメイン1特許法篇』(2023年・勁草書房)68~85・91~103頁所収])。ところが、本件ではクレイムで指定されている表示、すなわちコメントが重ならないようにする表示を物理的に実装するに際して、いかなる課題があり、それを如何に解決したのかということは定かにされていない(紋谷崇俊[判批]民事判例27号119頁(2023年)の評価も参照)。ゆえに、両事件の特許発明のうち、表示方法そのものをクレイムしている請求項については発明適格性を否定すべきであり、その他についても自然法則を利用していな表示の仕方が公知技術と異なることを理由として新規性や進歩性を満足することはないと考えるが、本件訴訟では自然法則の利用の点は争点となっていないので、以下では検討しない。

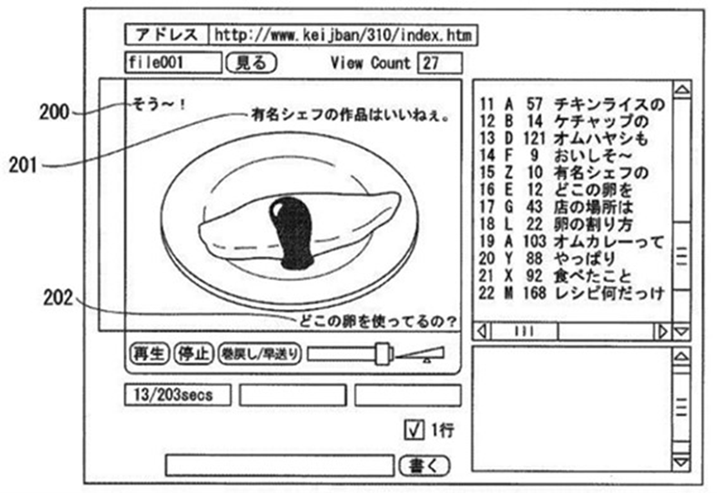

- 第二事件控訴審判決に添付された同事件の特許発明の明細書より転載された図面。

- もっとも、被告サービス2、被告サービス3に関しては、それらにかかる事業がすでに訴外人に譲渡されており、その結果、本文で後述するように、差止等請求が棄却されているという違いがある。

なお、第二事件控訴審判決の認定によれば、被告サービス1では、動画ファイルが米国に存在する被告ファイルが、国外に存在することもある他の動画配信サービスの動画配信用サーバから国内のユーザ端末に送信される点で相違するに止まる。そして、いずれのサービスも、米国に存在するFC2のウェブサーバがウェブページにかかるファイルを送信し、米国に存在するFC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを送信し、それぞれ国内のユーザ端末がこれらを受信する。したがって、この第二事件控訴審判決の認定を前提としても、いずれのサービスについても、国外のサーバから国内のユーザ端末への送受信がなされている(ことがある)ことに変わりはなく、属地主義の論点を喚起することになる。 - WestlawJapan文献番号2018WLJPCA09199007。

- WestlawJapan文献番号2022WLJPCA03249005。

- 民集51巻6号2299頁WestlawJapan文献番号1997WLJPCA07010003。

- WestlawJapan文献番号2002WLJPCA09260001。

- 第二事件に関しては、「生産」を問題にするのではなく、ユーザの端末装置における「使用」を被疑侵害行為としたうえで、その行為の規範的な行為主体が(ユーザではなく)被告であるとの法律構成を採用すれば、属地主義の問題を喚起しないで済んだのではないかと指摘されている(國分隆文「いわゆる属地主義の原則と『実施』に関する試論」大鷹一郎=田村善之編『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』(清水節古稀・2023年・日本加除出版)403~404頁。なお、規範的な行為主体に関しては、参照、田村善之「複数主体の分担による特許権侵害の行使について」大鷹=田村編/前掲・343~359頁)。しかし、第二事件で問題となったクレイムには、被疑侵害行為においては国外に所在するサーバが含まれているから、クレイムにかかる「システム」を使用するということは、とりもなおさず国外に所在するサーバを使用することも含まれる、すなわち、サーバから送信される時点ですでに使用行為が始まっていると観念せざるを得ないのではないか。ゆえに、使用と構成したからといって渉外的な要素は払拭し得ないと考える。

- WestlawJapan文献番号2022WLJPCA07209006。

- 第一事件では、被告FC2,INC.(以下、「FC2」)と被告株式会社ホームページシステム(以下、「HPS」)の両者が共同してプログラムを開発し、問題となったサービスを運営してきたと認定されている。

- 第一事件第一審判決は、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法について、前掲最判[FM信号復調装置]/前掲注15を参照し、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであると論じて、日本国特許である本件各特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は日本法であるとし、特許権侵害に基づく損害賠償請求についても、やはり前掲最判[FM信号復調装置]を参照し、法律関係の性質は不法行為であり、法の適用に関する通則法17条により、「加害行為の結果が発生した地の法」によると論じて、本件の損害賠償請求は被告らが日本国特許である本件各特許権を侵害したことを理由とするものであり、権利侵害という結果は日本において発生したということができるから、その準拠法は日本法である、と判示していた。第一事件控訴審判決はこの原判決の判断を引用している。

- なお、別途、被控訴人らが共同して特許発明の技術的範囲に属するプログラムを開発したことにより、同プログラムを「生産」したことを理由として、プログラムの「生産」による直接侵害が肯定されているが、これはインターネットを介した越境侵害に対する判断ではない。

- この「生産」の主体は被控訴人らではないと判示されており、別途「使用」の主体であると明言されているユーザが「生産」の主体であることが前提とされているように読めることにつき、小池/前掲注4・215頁。

- 判文上、「譲渡等」は「譲渡、貸渡し及び電気通信回線を通じた提供」を指すと定義されていることに注意。特許法2条3項1号の「譲渡等」の定義に従ったものといえる。

- この他、前掲注20で前述したプログラムの開発による「生産」についてその差止めが認容されている。

- 知財高大判[コメント配信システム]/前掲注3。

- もっとも、第二事件控訴審判決は、第一事件控訴審判決と異なり、被告HPSについては、問題のサービスに関する業務を行っているとは認められないと判示して侵害を否定しており、被告FC2の責任のみを認めている。

- 本項目の叙述は、田村/前掲注3・7~8頁を流用し、主に文献にかかる情報等を追加したものである。

- 同判決の分析として、参照、田村善之[判批]NBL627号29~39頁(1997年)[田村善之『競争法の思考形式』(1999年・有斐閣)107~130頁所収]。

- 同判決の分析として、参照、田村善之「職務発明に関する抵触法上の課題」知的財産法政策学研究5号9~10・23~26頁(2005年)[田村善之『特許法の理論』(2009年・有斐閣)495~496・507~510頁所収]。

- 具体的には、次のように述べている。

「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照)。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない」。 - 具体的には、以下のように判示している。

「特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。けだし、(ア)特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、(イ)特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、(ウ)特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるからである。

したがって、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり、本件差止請求及び本件廃棄請求については、本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる」。 - 法例33条。

- 具体的には、以下のように判示している。

「我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである」。 - 法例11条。

- 具体的には、以下のように判示している。

「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、法例11条1項によるべきである。原審の上記1(1)の判断は、正当である。

(2) 本件損害賠償請求について、法例11条1項にいう『原因タル事実ノ発生シタル地』は、本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国と解すべきであり、同国の法律を準拠法とすべきである。けだし、(ア)我が国における被上告人の行為が、アメリカ合衆国での本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為であった場合には、権利侵害という結果は同国において発生したものということができ、(イ)準拠法についてアメリカ合衆国の法律によると解しても、被上告人が、米国子会社によるアメリカ合衆国における輸入及び販売を予定している限り、被上告人の予測可能性を害することにもならないからである」。 - 具体的には、以下のように判示している。

「属地主義の原則を採り、米国特許法271条(b)項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということはできず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。

したがって、本件米国特許権の侵害という事実は、法例11条2項にいう『外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ』に当たるから、被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない」。 - 髙部眞規子[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成14年度(下)』(2005年・法曹会)710~711頁は、「特許権についての属地主義の原則」を定義する判文中の前段部分(「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること」)は、国際私法上の属地主義という抵触法上の原則を定めたものであり、後段部分(「我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」)は、特許権の効力についての実質法上の属地主義を定めたものである旨を説く(この後段部分は、「公法的法律関係としての属地主義、すなわち、ある国の特許法は他の国家を拘束しないという原則を定めたものという理解も可能である」とも説く)(髙部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』(第4版・2022年・きんざい)356頁も同旨)。

しかし、この判決は、前者の抵触法上の原則に関しては、差止請求については登録国法、損害賠償請求については結果発生地法という準拠法選択の原則を別途用意しており、そこに法例33条の公序則あるいは法例11条2項の累積適用条項を通じて、後者の実質法上の属地主義を適用し、準拠法選択の限界を画しているので、結局、この枠組みの下では、前者の「国際私法上の属地主義」が独自に機能することはない。ゆえに、本稿本文では、前掲最判[FM信号復調装置]の説く「属地主義」をして、実質法上の原則であると位置付けた。

なお、こうした属地主義の理解(諸説につき、参照、鈴木將文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」Law & Technology98号13~16頁(2023年)、鈴木將文「特許権に係る属地主義の原則」パテント76巻14号6~15頁(2023年)、横溝大「国境を超える特許権侵害-抵触法の観点から」日本工業所有権法学会年報47号98~113頁(2024年)、種村佑介「特許権侵害と国際私法の基礎に関する一考察-保護国法をめぐるウルマーとマルティニーの所説を中心に-」日本工業所有権法学会年報47号158~175頁(2024年))に関しては、種々、疑問も湧くところであり、筆者自身は属地主義を準拠法選択の法理に純化してより柔軟化すべきであると考えているが、詳細は、文献情報ともども、田村/前掲注28・知的財産法政策学研究9~10・23~26頁[田村/前掲注28・特許法の理論495~496・507~510頁所収]に譲る(また、工業所有権の保護に関するパリ条約、TRIPS協定から属地主義が導かれるとの見解(田村/前掲注28・知的財産法政策学研究以降の文献では、鈴木/前掲・パテント7~10頁)との関係については、筆者の見解(田村/前掲注28・知的財産法政策学研究12頁[田村/前掲注28・特許法の理論498頁所収])は、駒田泰土「行為の場所か、それとも市場か-ネットワーク関連発明と属地主義-」特許研究77号14頁(2024年)と同意見であるが、近時の国際的動向に基づいた反論として、鈴木將文[判批]ジュリスト1612号65頁(2025年)がある)。本稿では、前掲最判[FM信号復調装置]の属地主義の枠組みを崩さない範囲で、善後策を講じることにしたい。 - 法の適用に関する通則法42条。

- 法の適用に関する通則法22条1項。

- 法例33条と11条2項は、ほぼそのまま法の適用に関する通則法42条と22条に引き継がれているが、法例11条1項に関しては「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」と定められていたものが、法の適用に関する通則法17条にあっては、原則が「加害効果の結果が発生した地の法」、ただし、「その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法」と変更されている。これは、概要、法例11条1項の「原因事実発生地」の解釈として、法益侵害の結果が現実に発生した結果発生地であるのか、それとも、行為者の行為が行われた地(加害行為地)であるのかということについて争いがあったことを踏まえ、被害者の損害填補を重視して、結果発生地法によることを原則としつつ、当事者の予見可能性に配慮して、結果発生地を予見することができなかった場合に、例外的に加害行為地法を適用することにしたものだ、とされる(小出邦夫編『逐条解説 法の適用に関する通則法』(2009年・商事法務192~193頁。学説はもう少し入り組んでいたこととともに、西谷祐子/櫻田嘉章=道垣内正人編『注釈国際私法第1巻 法の適用に関する通則法 1~23条』(2011年・有斐閣)145~151・429~430頁も参照)。

前掲最判[FM信号復調装置]は、法例11条1項の下でアメリカ合衆国法を準拠法国とする理由を「権利侵害という結果が生じた」地であることに求めているから、法の適用に関する通則法17条の下でも、その原則である結果発生地の解釈として成り立ち得る法理を示している、と評することができる(横溝大[判批]中山信弘=大渕哲也=小泉直樹=田村善之編『特許判例百選〔第4版〕』(2012年・有斐閣)201頁)。 - 本項目の叙述は、田村/前掲注3・8~9頁を流用しつつ、一部、修正を施したうえで、主に文献にかかる情報等を追加したものである。

- 参照、愛知靖之「IoT時代における『属地主義の原則』の意義-『ネットワーク関連発明』の国境を越えた実施と特許権侵害」牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』(2020年・青林書院)274~275頁。

- しかし、インターネットの場合、最初の送信地から最終的な受信地に至るまで、様々な地をランダムに経由する可能性があるから、出発地が日本で到着地も日本であったとしても、その間、他国を経由していないという保証はない。したがって、送受信の全ての過程が一国内で完遂しない限り、特許権侵害に問責することができないなどという解釈は、そもそも非現実的である(鈴木/前掲注36・Law & Technology22~23頁)。

- 参照、茶園成樹「ネットワーク関連発明における国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許保護」IPジャーナル2号8頁(2017年)、上原隆志[判批]知財ぷりずむ243号26頁(2022年)。クラウドサービス、国外サーバの設置状況の現況について、参照、湯浅竜「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」パテント74巻11号166~168頁(2021年)。そこでは、サーバ設置国の特定が難しい反面、たとえば端末機のみをクレイムするなど、クレイム・ドラフティングにより国境を跨ぐ事件の発生を防止するという方策には、たとえば当該端末機のみで進歩性を打ち出すことが困難であること等が指摘されている。

- 参照、髙部/前掲注36・特許関係訴訟357~358頁。

- 本項目の叙述は、田村/前掲注3・10~12頁を流用しつつ、文献にかかる情報等を追加したものである。

- 両判決が属地主義を柔軟に解釈し、日本の特許権侵害を肯定した点に関しては、判例評釈等では概ね、好意的に評価されているが、第一事件に関し、各国ごとにモザイク的に権利が存在することに鑑みれば、行為の全体の差止めには慎重であって然るべきであり、差止請求は認めず、損害賠償請求に止めておくべきだったのではないかとの指摘もなされている(申美穂[判批]ジュリスト1583号274頁(2023年))。傾聴に値する指摘であるが、ジオ・ブロッキング等の日本国内で受信されることを防ぐ合理的な措置を施せば差止判決の執行から免れると取り扱うという解釈論による対応をとる方が、債務者の行動の自由を確保しつつ、特許権者の保護が過少となるという事態を防ぐという点で優れているように思われる(ジオ・ブロッキングに対する迂回が可能であることに関しては、後述本文Ⅲ6.参照)。

なお、関連して、第一事件控訴審判決が、第二事件控訴審判決と異なり、プログラムの抹消までをも認めたことに対しては批判もなされている(竹下啓介[判批]ジュリスト1601号125頁(2024年))。このうち、第一事件で抹消が認められたのは、別紙目録記載の特定と事件の文脈に鑑みれば、(多少不分明なところがあるが)ユーザの端末装置に配信されたプログラムであるのに対し、第二事件で抹消が否定されたのはサーバ上のプログラムである。後者の抹消まで認めてしまえば、国外のユーザの端末装置に送信することまで抑止してしまうことになり、まさに申/前掲、竹下/前掲が指摘するように、過剰差止めとなるから、これを許すべきではない(ただし、第二事件控訴審判決がその抹消を否定したのは、問題の特許権を侵害しない態様での動画配信が可能だからであった)。第一事件におけるプログラムの「抹消」についても、それがどこからの「抹消」なのか判文上、明示されていないが、被告がプログラムを「所持」している場合にその抹消を命じるという論理の運びになっているところがあるので、ユーザ端末装置にインストール済みのプログラムではなく(そもそもそれらは、被告が単独で「抹消」することはできなくなっている)、被告が問題のサーバを含む媒体に保存しているプログラムなのであろう。だとすると、たしかに国外への配信にも供し得るそれらのプログラムの抹消まで命じることは、過剰であり不当であるというべきであろう。 - <愛知靖之[判批]法学論叢192巻1-6号291~293頁(2023年)の批判も参照。

- これら二判決に先立って、総合衡量を打ち出していた、平嶋竜太「『国境を跨ぐ侵害行為』と特許法による保護の課題」IPジャーナル2号27~28頁(2017年)も、特許発明の技術的効果の主たる発現地・帰属地、特許発明を構成する主要な構成要件にかかる物理的な動作地という考慮要素に先立って、実施行為に関する(主たる)意思判断を行う主体の物理的所在地を考慮要素に掲げていた。

- 愛知/前掲注47・293~294頁も参照。

- 田村/前掲注3・11頁、横溝大[判批]有斐閣OnlineロージャーナルL2309010・20頁(2023年)。

- そもそも、第一事件控訴審判決自身、「電気通信回線を通じた提供」に関するその考察について、「なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為(形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの)についても当てはまるものである。」と述べており(同様の指摘として、渡邉佳行「渉外事件における『実施』-『譲渡等』を中心に」大鷹=田村編/前掲注16・417頁)、その後の叙述では装置の「生産」について特許権侵害を肯定している。この点に鑑みると、あるいは、第一事件控訴審判決は(装置の)「生産」についても前者の四要素が当てはまると考えていると理解する向きがあるかもしれない。かりにそうだとすると、前者の四要素は「電気通信回線を通じた提供」にかかるものに過ぎないから、「生産」に関する後者の四要素と棲み分けされているという見方は成り立たないことになる。

しかし、第一事件控訴審判決は、装置の「生産」に関しては、あくまでも純粋に国内で生産がなされていると考えているに止まり、「形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの」ではないと考えていると理解することも可能である。なぜならば、少なくとも物の発明に関しては、そのすべての構成要素が被疑侵害者の手元にあるのであれば、構成要件を満たしていないものを満たすようにする最後のステップのみで生産に該当すると理解すべきだからである(大阪地判平成元.4.24無体集21巻1号279頁[製砂機のハンマー](WestlawJapan文献番号1989WLJPCA04240001)、東京地判平成17.2.1判時1886号21頁[一太郎](WestlawJapan文献番号2005WLJPCA02010003)につき、田村=清水/前掲注2・183~187頁、田村善之=時井真=酒迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ特許法〔第2版〕』(2024年・信山社)45~46頁の解説を参照。一部に「生産」を実質化する裁判例はあるが、その多くが、パブリック・ドメインに対する浸食を防ぐために大岡裁きをなしたという要素がある事例であることにつき、田村善之「特許制度における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋」田村編/前掲注9・37~48頁)。もちろん、末尾が「装置」で閉じられているとしても、構成要件中に国外にあるサーバが入り込んでいたり、方法の要素が入り込んでいたりする場合があるから、末尾の文言のみで国内で生産が完結すると即断することは危険であるが(方法的記載と「システム」クレイムに関し、参照、田村/前掲注16・347~348頁)、少なくとも第一事件で問題とされた「装置」発明のクレイムは、その構成要件(前掲注5参照)中にサーバ等、被疑侵害行為において国外に所在する要素にかかる記載はなく、また方法的な記載もなく、全て被疑侵害行為において装置の構造として特定されている。ゆえに、第一事件の装置発明に関しては、装置の「生産」は、始めから終わりまで、純粋に国内で実施されており、属地主義の問題を生じないことになる。この理解に基づけば、先に紹介した「以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為」の中に装置の「生産」は入っていないことになる。たしかに文章としては両義的であるが、こちらの読み方の方が論理的な理解であるように思われる。

ちなみに、第一事件上告審判決は、プログラムの「電気通信回線を通じた提供」に限って領域外から領域内に配信されていることを問題としており、装置の「生産」に関しては検討していないが、後述するように、これは単純に上告理由に対応したものであろう。 - 田村=清水/前掲注2・439頁。

- 田中浩之=松井佑樹[判批]ジュリスト1612号72頁(2025年)。

- 田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察-漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方-」法曹時報69巻5号1237~1241頁(2017年)[田村善之『知財の理論』(2019年・有斐閣)249~252頁所収]。

- 田村/前掲注54・法曹時報1247~1248頁[田村/前掲注54・知財の理論258・270頁所収]。実際、傍論であっても積極的に規範定立を行うことが推奨されるべき旨を説くものとして、篠原勝美[発言]「鼎談 知財高裁の10年とこれから」ジュリスト1475号76~77頁(2015年)。

- 田村/前掲注54・法曹時報1241~1242頁[田村/前掲注54・知財の理論252~253頁所収]。

- 宮脇正晴[判批]法学セミナー826号117頁(2023年)、重富貴光[判批]知財管理73巻11号1386頁(2023年)、鈴木將文[判批]年報知的財産法2023-2024・17頁(2023年)、飯田圭「属地主義と知的財産権の越境侵害」パテント76巻14号23頁(2023年)、駒田/前掲注36・8頁、愛知靖之「米国における特許権の越境侵害」日本工業所有権法学会年報47号74~75頁(2024年)、駒田泰土[判批]新・判例解説Watch35号236~237頁(2024年)、申美穂[判批]新・判例解説Watch35号249頁(2024年)、山内貴博「特許権等の属地性『実務の視点』」日本工業所有権法学会年報47号91頁(2024年)。これに対して、揺れ幅をもたせたとして、その流動性を評価するものに、平嶋竜太[判批]Law & Technology103号41・42頁(2024年)。

- 他方、大合議が時期尚早的に具体的な要件論を展開してしまった場合に最高裁がとり得る方策としては、いわゆるスタンダード型の判断を下すという対応があり得ることにつき、田村/前掲注54・法曹時報69巻5号1248~1250・1259~1261頁[田村/前掲注54・知財の理論258~260・267~268頁所収]。

- 田村善之[発言]田村善之ほか「〔座談会〕知的財産高等裁判所20周年の回顧と展望」知的財産紛争の最前線(Law and Technology 別冊)11号(2025年)掲載予定参照。

- 第一事件上告審判決は、プログラムの「電気通信回線を通じた提供」にくわえて、特許法101条1号の「譲渡等」も対象としているが、同号にいう「譲渡等」は定義上、「譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む」(同法2条3項1号)ものであり、本件では、文脈上、プログラムが端末にインストールされることによって、特許発明のクレイムに該当する装置が生産されることが問題とされているから、ここでも問題となっている行為はプログラムの「電気通信回線を通じた提供」である。

- 以上、飯田圭弁護士からのご教示に基づく。

- 第二事件控訴審では、当事者は、別争点に関してではあるが、ともに原告が「ニコニコ動画」というサービスを提供していると主張していた。

- 横溝大[判批]有斐閣OnlineロージャーナルL2503013・12頁(2025年)、鈴木/前掲注36・ジュリスト66頁。

- 前掲注63参照。

- 大鷹一郎[判解]髙部=森編/前掲注4・26頁。

- 「Ⅱ 事実」欄で紹介した、大合議の判文中の「ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の『実施』に該当しないと解することは、」と「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについては、」の部分を参照。

- すなわち、ネットワーク環境における特許権の属地主義の問題点に関する第一事件上告審判決は以下のとおりである。

「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が『電気通信回線を通じた提供』(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。」

そのうえで、本件に関する事案の特徴を以下のように特定している。

「本件配信は、本件各プログラムに係るファイルを我が国の領域外のサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、その行為の一部が我が国の領域外にあるといえる。」

続いて、それぞれの点に関する第二事件上告審判決の説示は、以下のとおりである。

「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法2条3項1号にいう『生産』に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。」

「本件配信は、プログラムを格納したファイル等を我が国の領域外のウェブサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、本件システムを構築するための行為の一部が我が国の領域外にあるといえるものであり、また、本件配信の結果として構築される本件システムの一部であるコメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するものである」。 - 第一事件上告審判決が「譲渡等」に言及している趣旨につき、前掲注60。

- なお、参照、平嶋竜太/中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法(上巻)〔第2版〕』(2017年・青林書院)49頁。

- ここで、最高裁判決の「射程」が及ぶという場合には、その解釈が最高裁の判例法理となる、つまり先例拘束性を有するという意味で論じており、ゆえに、後に最高裁が当該解釈を変更する判断を判例法理として下す場合には、大法廷の開催を要するもの(裁判所法10条3号)という意味で用いている(同様の用法として、飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力-最判昭和43年2月27日判決を中心にして」Law and Technology52号51頁(2011年))。

- 参照、前田健「IoT時代における国境をまたぐ特許権侵害」パテント78巻3号(別冊31号)65頁(2025年)。

- 平嶋/前掲注68・49~50頁の問題意識も参照。同様の理は、「輸出」、「輸入」にも妥当し、媒体の所有権や占有の移転を伴わない、ネットワークを介したプログラム等の提供はこれらの概念には含まれないと解したい(「輸出」について、参照、平嶋/前掲注69・51~52頁。「輸入」について反対し、むしろネットワークを介した提供の場面での活用を推奨するものとして、山内/前掲注57・93~94頁)。

- 両上告審判決がともに、前掲最判[FM信号復調装置]を引用する上告理由にかかる主張を、「本件に適切でない」として退けていることもこのことを示唆する(横溝/前掲注63・13頁)。

- 従前の裁判例では、電着画像の形成方法においてクレイムの構成要素の最終工程である時計文字盤への電着画像の貼付行為が、被疑侵害者が製造販売した時計文字盤等用電着画像(=被疑侵害製品)を購入した文字盤製造業者によってなされるという事案で、国内販売された被疑侵害製品に関しては、いわゆる道具理論により、被疑侵害者は文字盤製造業者を道具とした直接実施をなしていると評価して特許権侵害を肯定しつつ(参照、前掲注9)、国外に輸出され、国外で文字盤製造業者により購入された被疑侵害製品に関しては、国内で方法の特許発明の全工程を実施したことにならないことを理由に、属地主義の原則に照らして特許権侵害を否定した判決がある(東京地判平成13.9.20判時1764号112頁[電着画像の形成方法](WestlawJapan文献番号2001WLJPCA09200001))。

しかし、国外で直接実施がなされており、その直接実施に対して間接侵害に該当し得る行為が国内でなされていたという事案であれば、特許発明にかかる技術的思想の効果が発揮された直接実施がなされた地の特許法で処理すべきであるが(そのような処理をなした事件として、大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁[製パン器](WestlawJapan文献番号2000WLJPCA10240004))、この事件のように国外でも直接実施(=全工程)をなした者がいないとすると、この判決の理屈の下では、特許発明にかかる技術的思想が利用されているにもかかわらず、世界中のどこでも侵害が成立しないということになりかねない。ネットワーク介在型の事例ではないために、本件の両上告審判決とは無関係であるが、柔軟に属地主義を運用するという発想の下では、異なる結論が採用される可能性は十二分にあり得るだろう(駒田泰土[判批]法学教室538号41頁(2025年))。たとえば、発明の技術的効果が日本国内ですでに発現するのであれば(e.g.工程を節約するところに技術的効果がある場合)、日本の特許権侵害を肯定し得る、発明の技術的効果が外国で発現するのであれば(e.g.強固に画像を固着するところに技術的効果がある場合)、当該外国の特許権侵害の成否の問題となるなど。

なお、少なくとも日本の特許権侵害の問題とされた場合には、さらに複数主体による実施行為が別途、問題となることにつき、参照、田村/前掲注16・343~359頁。 - 第一事件上告審判決の判文中の「譲渡等」の意義につき、前述注60。

- 第一事件上告審は、上告理由を「所論は、本件配信は、我が国の領域外からするものであるから、特許権についての属地主義の原則に照らし、我が国の特許権の効力が及ぶ行為に当たらないというべきであるのに、これが特許法2条3項1号にいう『電気通信回線を通じた提供』及び同法101条1号にいう『譲渡等』に当たるとした原審の判断に法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。」とまとめている。

- 詳細は、前掲注76を参照。

- なお、第二事件における「システム」に関して、日本国内のユーザが「使用」した後直ちに消滅し、日本国外で「使用」される可能性がおよそ存在しないことを理由に、そのようなものまで「生産」に該当すると判断することに疑義を呈するものとして、前田/前掲注71・64頁。これは、国外に所在するサーバとネットワークを介して接続している間だけ現存する一時的な存在を実現することで「生産」に該当するというべきなのかという問題意識(紋谷崇俊[発言]水谷ほか/前掲注4・56頁)と共通しているといえよう。

もっとも、日常用語との乖離はともかく、法的にどこが問題かということは、法的効果に鑑みて考察していく必要があろう。たとえば直接侵害が「使用」であるか「生産」であるかという区別は、物の発明の間接侵害の成否に影響するが(前者であれば間接侵害は成立しない)、物の発明の「使用」に関する間接侵害を認めない理由が、間接侵害となる外延が不明確となることを防ぐところにあるのだとすると(参照、田村=清水/前掲注2・183頁)、一時的な存在とはいえ、クレイムによって特定された構成を(大阪地判平成24.9.27判時2188号108頁[ピオグリタゾン](WestlawJapan文献番号2012WLJPCA09279014)で問題となった併用薬のように観念的に結び付けるのではなく)物理的に結び付けている以上、外延が不明確となるとまではいえないように思われる(併用薬については、田村=時井=酒迎/前掲注51・42~43頁、橘雄介[判批]知的財産法政策学研究46号315~328頁(2015年))。 - [判解]Law & Technology102号68(2024年)、駒田/前掲注36・8頁。

- ただし、何でもよいからその一部が日本国内にあればよいという立場であったわけではない。列挙された考慮事情の二番目に国内に存在する部分が特許発明において果たす機能・役割が掲げられているから、サーバの内部の構造や送信の効率性を図るなど、国外の構成要件だけで特許を取得し得るなどのために国内の要素が新規性や進歩性の獲得に役立っていない場合等を想定することができる。そのような場合、クレイム・ドラフティングによって国内の端末装置等を付加したとしても、その一事をもって日本の特許法の適用が肯定されることにはならないと解される。

- ちなみに、両上告審判決は本件における技術的効果に関する結論を述べるに止まるが、前述したように、原判決はいずれも明細書の記載に従ってこれを特定していた。特許権の保護が発明とその出願による公開に対して付与されるものであることと、発明にかかる技術的思想の利用を具現するのは当業者であることが大半であることに鑑みると、特許発明の技術的効果が何であるのかということは、明細書の記載に従って、クレイムにかかる発明の構成から発揮されると当業者が理解する効果でもって特定すべきであろう。そのように解することが、日本の特許権侵害となるか否かに関する関係者の予測可能性を確保することにも資する。今後は、原判決の判断手法を特に異としなかった両上告審判決の趣旨を忖度した判断が望まれる。

- 第二事件控訴審判決に関し、田村/前掲注3・16~17頁、重富/前掲注57・1387頁。

- 以下の議論は、ネットワークを介して国境を跨いで遂行される行為全般に及ぶと考えている。この点については、両上告審判決の射程を吟味する際に前述したところを参照されたい。なお、前田/前掲注71・61頁は、一般論として行為類型ごとに考慮要素を違えるべきことを強調するが、具体的には発明が媒体に化体している場合にその理を実践させており、ネットワークを介する行為に関しては、むしろ技術的効果の発現している地をほぼ一貫して重視している(前田/前掲注71・63~65頁)。

- 前述したように(前掲注36)、筆者自身は属地主義の根拠を専ら抵触法の適用の結果と捉える立場を採用しているが、本稿は判例評釈という性質上、属地主義の根拠にまで遡った検討は控える。ただし、以下では筆者の立場を前提としているために、実質法としての属地主義というよりは、抵触法としての属地主義に馴染む用語となっているところがある。なお、準拠法の問題として論じる場合、以下に示す見解には、法の適用に関する通則法における位置付けという課題が残っていることは率直に認めざるを得ない(田村=清水/前掲注2・434~435頁も参照)。

- 技術的効果の発生地を重視すべきであるとする見解として、鈴木/前掲注57・17~18頁(ただし、実施行為の一部が国内でなされていることも要求することにつき、後掲注88を参照)。

- 他方で、被疑侵害行為において特許発明の技術的効果が国外で発現している場合には、少なくとも技術的効果を理由としては、日本の特許権侵害に問うことはできないと考える。たとえば、サーバの構造に関する発明であるとか、サーバ内部の処理の効率性を高める発明において、国外のサーバから国内のユーザ端末にむけて被疑侵害行為がなされる事例等が典型例である。送受信の効率性を高める発明であって、その処理がユーザの端末装置や端末装置における受信とは直接関係ないところで遂行される発明が利用される場合も、これに該当する。これらの場合、日本国内で受信されているのだとしても、特許発明の技術的思想の効果が日本国内で発現していない以上は、日本の特許権侵害を肯定してはならないと考える。この場合、クレイム・ドラフティングによってユーザの端末装置や受信行為までもがクレイムの構成要素に含められていたとしても、技術的思想に変わりはない以上、その理に変わるところはないと解される。なお、技術的効果が日本国内で発現していなくとも、本稿は、被疑侵害者が日本市場に特化した場合には、例外的に日本の特許法を適用してよいと考えているが、その点については本文で後述するとおりである。

- 学説では、技術的効果の発生する地を基準とすることに反対し(愛知/前掲注57・75~76頁(この立場であることは、第二事件控訴審大合議判決が説く四つの要素のうち、「発明の効果が得られる場所」ではなく、「特許権者に与える経済的影響」を斟酌すべきとするところから看取することができる)、駒田/前掲注57・237頁)、特許権者に経済的な影響を与える地を第一義的な基準とする見解も唱えられている(横溝大[判批]有斐閣OnlineロージャーナルL2212005・16頁(2022年)(「国内市場に実質的な影響を与えている場合」に日本の特許法2条3項1号にいう「実施」があったと評価すべきであるとする)、横溝/前掲注36・107頁、愛知/前掲注57・76頁(「特許発明に対する需要(投下資本回収等の機会)」が奪われた、あるいはそのおそれが生じた地(加害行為の結果が発生した地・「市場地」)、愛知/前掲注41・273~276頁、駒田泰土「特許権の属地性:ドイツ法の現状からみえてくるもの」日本工業所有権法学会年報47号53~54頁(2024年)(「市場地(最終需要地)」等)。一般に「市場地」説等と呼ばれている見解である。

しかし、第一に、クレイムと明細書という手がかりがある技術的効果に比べて、経済的な影響が生じる地というのは、広汎かつ曖昧に過ぎるように思われる(山内貴博「『国境を跨ぐ侵害行為』に対するあるべき規律:実務家の視点から」IPジャーナル2号13頁(2017年)、鈴木/前掲注36・パテント10~11頁、前田/前掲注71・57頁。反対、駒田/前掲注36・10~11頁、同/前掲学会年報53頁)。もっとも、これは後述するように、単に経済的な影響が生じたというに止まらず、行為態様を加味することで、法の適用に関する予測可能性を欠くような事態を避けることができよう。

第二に、そもそも特許発明の技術的効果が発現している以上、特許発明の実施に対する需要を利用する機会を特許権者に与えるというのが特許法の仕組みなのであって、当該発明自体に対するライセンス市場を視野に入れる場合には、技術的効果が発現している地において、特許権者に何がしかの経済的影響はある、というべきである。何となれば、被疑侵害行為に特許権が及ぶのであれば、まさに被疑侵害者からライセンス料を収受し得るはずだといえるからである。もちろん、これはトートロジーではないかという批判はあり得ようが、それを発明の効果が日本国内で発現しているにもかかわらず、いまだ特許権者が日本国内では競合するサービス等を提供していないという理由で日本の特許権の保護を否定してしまっては、特許発明にかかる技術的思想は利用されているにもかかわらず、どの国の特許権の保護をも受けることができないという事態を招来しかねない。それは特許法の趣旨に反する帰結であるといえよう。

なお、愛知/前掲注41・273~274頁、同/前掲注47・279~280頁も、特許制度の趣旨に着目しつつ、しかし、結論として「特許発明に対する需要」がなされた地に着目する立論を展開しているが、そこでは、本稿と異なり、特許発明にかかる技術的思想が具現化された製品やサービスに対する需要者の需要を「特許発明の需要」と観念しているようである。その結果、「生産」の処理にやや苦労することになり、「生産」行為は直接に需要を直接奪うものではないが、いったん「生産」がなされると、将来、「譲渡」や「使用」等、特許発明の需要を直接奪う行為が行われおそれがあるから、予備的に規律するのだと説明している(この点に関しては、國分/前掲注16・399~400頁、前田/前掲注71・61頁も同旨)。これに対して、本稿が「特許発明に対する需要」というとき、それは特許発明にかかる技術的思想に対する需要そのものを指している。「生産」行為自体も技術的思想を利用するものであって、そのように技術的思想を利用すること自体が需要なのである(たとえば、生産効率を高める構造の装置にかかる発明であれば、譲渡を待つことなく、生産の時点で技術的効果が発現し、その生産の時点における技術的効果を欲してライセンスがなされるのであるから、そこですでに特許発明に対する需要を観念し得る)。特許法が、それをなし得るか否かを決定する機会を特許権者に排他的に帰属せしめている以上、生産を無断で行えば、ライセンス市場を害することになる(なお、愛知は、「生産」と「使用」を区別しているが、方法の発明の「使用」は、技術的思想を物理的な世界に初めて現出する行為であって、物の発明の「生産」に該当するのではないか、そして実務的にもしばしば同一の技術的思想(たとえば生産効率を高めるための構造や工程)が物クレイムとされたり方法クレイムとされたりすることがあり、その場合、同一の行為が、かたや「生産」、かたや「使用」に分類されることに鑑みると、愛知説を貫徹するのであれば、両者の区別の意味をより精査することが必要となるように思われる)。こうした説明の違いは、筆者が、特許法の趣旨から特許発明の技術的効果が発揮された地を一義的に重視するのに対し、愛知/前掲注41・275~276・同/前掲注47・279~280頁が、特許法の趣旨から、特許権者に経済的影響が生じる地に着目するという差異に結び付いている。 - 前述したように(前掲注87)、経済的な影響が発生する地は不明確かつ広汎にわたる危険性があるが、筆者の見解は、被疑侵害者が積極的に日本市場をターゲットにしている場合に絞って、例外的に日本の特許法の適用を肯定する、換言すれば、日本法を適用しても被疑侵害者にとって不意打ちとならないような事案に限って日本の特許権侵害の責任を問うものであるから、批判は免れていると考えている。

- 学説では、ただ一部が国内で実施されていれば足りるのではなく、それが何らかの意味で重要な部分であることを要するとするものが多い(松本直樹「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害」竹田稔=角田芳末=牛久健司編『ビジネス方法特許:その特許性と権利行使』(2004年・青林書院)513~516頁(「発明として特徴部分」)、潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」特許研究41号14頁(2006年)(「重要な行為」)、山内/前掲注87・13~14頁(「特許発明の本質的部分」)、横山久芳「AIに関する著作権法・特許法上の問題」法律時報91巻8号56頁(2019年)(「主要な行為」)、松下外[判批]知財管理73巻6号726頁(2023年)(「主要な構成要件」)、長澤健一[判批]ジュリスト1612号77~79頁(2025年)(「『特許技術』の技術的効果に寄与」)。

これに対して、特許権者の保護に悖る結果となることに鑑みて、その種の制約を課すことに反対し、実施行為の一部が国内に存すれば足りるという立場をとるものもある(被疑侵害者が自覚的に国内における「何らかの行為」をなしていることを要求しつつ、具体例としては、実施行為の一部が国内に行われているという事情を掲げるものとして、鈴木/前掲注36・Law & Technology21頁)。この立場だと、特許権者は単なるクレイム・ドラフティングでその保護を日本国内に拡大し得ることになるが、それでクレイムによる警告機能が果たせ、潜在的被疑侵害者のサーチに引っかかってくるのだから十分であるという理解なのだろう。

なお、前者に分類される見解のうち、山内/前掲注87・13~14頁の論旨は、各国法が徒に重畳して適用され、法律関係が錯綜することを防ぐために、特許発明の構成要件の一部としての「特許発明の本質的部分」が利用されている地が日本であれば日本法を適用すべきであるところ、この本質的部分は均等論の第一要件のそれである、という運びとなっている。しかし、最判平成10.2.24民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受](WestlawJapan文献番号1998WLJPCA02240001)の均等五要件のうちの第一要件の本質的部分は、クレイム中の各構成要素間の比較によって特徴的な構成要素を抽出することにより定まるのではなく、被疑侵害物件において置換されている部分が、その置換により発明の技術的思想を違えることになっている場合に、後付けで当該置換部分が本質的部分であったと評価され得るものとなっている(知財高大判平成28.3.25平成27(ネ)10014[ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法](マキサカルシトール事件)(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA03259001)につき、参照、田村善之[判批]IPマネジメントレビュー22号18~33頁(2016年)、より一般的な解説として、参照、田村=清水/前掲注2・154~157頁)。均等論にいう本質的部分が、このようなものなのだとすると、被疑侵害物件次第では、どの構成要素も本質的部分たり得ることになる。そして、国境を跨ぐ侵害事件で、被疑侵害物件が(国境を捨象すれば)技術的範囲に属すると判断されているのだとすれば、当該事件で均等論が持ち出されていたとしても、全ての構成要件は第一要件の下で非本質的部分となっていたはずであり、他方、均等論ではなく文言侵害が肯定されている場合にはそもそもどれが本質的部分かは定まらない。そのような融通無碍な本質的部分なる概念は、もはやこの問題を処理するにはふさわしいとはいえないだろう。山内/前掲注87の趣旨を活かすのであれば、むしろ、大合議判決の第二の考慮要素のように、均等論の本質的部分とは別の話として議論していった方がよい。実際、山内/前掲注87・14頁も均等論の概念の借用に固執することなく検討する可能性を認めている。 - この論点は、現在、立法課題となっている(参照、産業構造審議会知的財産分科会第54回特許制度小委員会「特許制度に関する検討課題について」27頁(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/54-shiryou/01.pdf)。

- ユーザの端末装置やユーザの受信行為をクレイムの中に取り組んでしまうと、単独実施者がいなくなり、共同遂行実施の論点に立ち入らざるを得なくなるから、それを防ぐためには、ユーザの端末装置や受信行為は除かれていると理解し得るクレイム・ドラフティングが推奨されている(加藤公延「複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察-より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索・チャレンジ」知財管理56巻4号580~582頁(2006年))。筆者は、そのようなクレイム・ドラフティングがなされなくとも、共同遂行理論、道具・支配理論、承継的利用の法理を駆使することにより、潜在的な被疑侵害者の予測可能性を過度に害しない範囲で、特許発明の技術的思想が利用されている事例を特許権侵害に問責し得ると考えており(田村/前掲注16・343~359頁)、また、本文で述べるように、その種のクレイム・ドラフティングがなされていたとしても、属地主義の緩和という点で不利に扱うべきではない、と考えている。

- たとえば、本件の発明であっても、結果的にユーザの端末装置で所期の表示がなされるように受信される送信方法であるとか、そのように受信される送信を可能とするシステムであるなどの形で、ユーザの端末装置自体やユーザの受信行為自体はクレイムの構成要件に該当しないと解釈し得るドラフティングがなされることがあり得る。

- 駒田/前掲注36・8・11頁、前田/前掲注71・58頁。

- 長澤/前掲注89・77~78頁。参照、産業構造審議会知的財産分科会第51回特許制度小委員会「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護」16頁(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/51-shiryou/03.pdf)。

- たしかに、IT関連の特許の数は膨大であり、一般に回避コストが嵩んでいるが、これはネットワークを介して国境を跨ぐ実施行為をなすか否かにかかわらず生じている問題であり、特許発明適格性や、それを取り込んだ新規性・進歩性要件の運用により、特許件数を大幅に削減することで対応すべきであるといえる(参照、田村/前掲注9・知的財産法政策学研究64号39~71頁・65号107~129頁[田村編/前掲注9・57~104頁所収])。

- ここに至るまでの経緯につき、長澤/前掲注89・75頁。

- 鈴木/前掲注36・ジュリスト1612号66頁。反対、長澤/前掲注89・79~80頁。