第5号 【2025年4月等施行】雇用保険制度等に関する近時の改正等~高年齢者雇用関係、雇用保険適用拡大・育児休業等給付(2024年雇用保険制度改正)を中心に(全企業向け)~

文献番号 2025WLJLG001 Westlaw Japan コンテンツ編集部

Ⅰ 雇用保険制度の改正とは?

1.雇用保険制度とは?

雇用保険制度は、政府が管掌する強制保険制度であり、労働者を雇用する事業には、原則として強制的に適用されます。この制度は、もともと、現在は廃止された失業保険法の流れを汲むものであり、労働者の失業等に際して給付を行うことがこの制度の中核といえるでしょう。しかし、現在では、失業等給付にとどまらず、育児休業等に必要な給付や、求職者支援事業、雇用安定事業や能力開発事業も実施しており、雇用に関する総合的機能を有する制度になっています。

2.雇用保険制度に関連する最近の改正

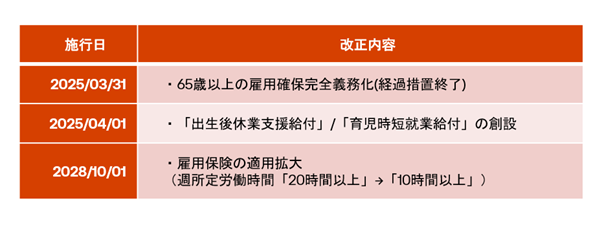

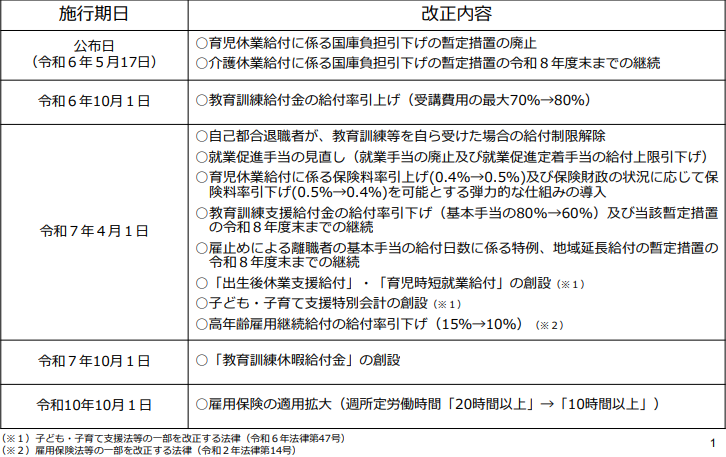

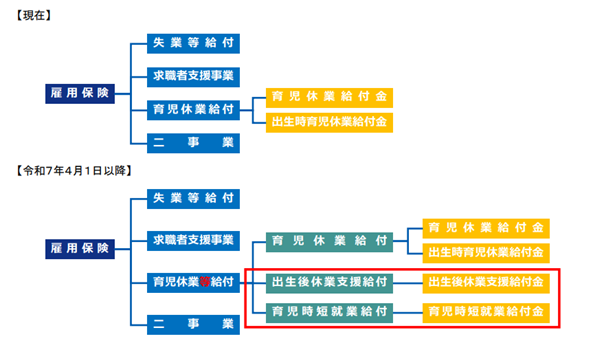

2024年には、雇用保険制度に関連して、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)(※)及び「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)(※)の2つの改正法が公布されました。この改正の目的は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化、共働き・共育ての推進等を行うことです。このような目的の下、下図のような改正が行われました。

また、2022年になされた雇用保険法改正による高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ(詳細は後述)等についても、2025年4月に施行されます。 本ガイドでは、このように、複数ある改正内容の中でも、今後、施行日を迎え、多くの企業で対応が必要になると思われる①65歳までの雇用確保の完全義務化と高年齢雇用継続給付の縮小、②雇用保険の適用拡大、③育児休業等給付(新しい育児休業等関係の給付の創設)の3点に重点を置いて説明していきます。

Ⅱ 65歳までの雇用確保の完全義務化と高年齢雇用継続給付の縮小

いわゆる65歳定年義務化及び高年齢雇用継続給付の縮小は、2024年雇用保険制度改正による改正ではないものの、近く施行日等を迎え、一部の企業では対応が求められるため、以下で説明していきます。

1.65歳までの雇用確保の完全義務化(2025年3月31日経過措置終了)

高年齢者雇用安定法(正式名称「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(※))は、定年を65歳未満とする企業に対して、65歳までの労働者の雇用を確保することを義務付けています(同法9条)。この規定については、一部、継続雇用制度の対象者を限定できる経過措置が設けられていましたが、2025年3月31日をもって、この経過措置が終了し、企業は、希望者全員につき、雇用を確保することが必要となります。雇用の確保に当たっては、定年年齢を65歳に引き上げる以外の選択肢も用意されており、以下の3つのいずれかの措置を講じることが求められます。なお、当分の間60歳に達する労働者がおらず、雇用する見込みもない企業であっても、いずれかの措置を講じる必要があります。

- ①定年年齢の65歳までの引き上げ

- ②65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)

- ③定年の廃止

65歳までの雇用確保をまだ実施できていない場合には、就業規則等を変更の上、原則として、労働基準監督署へ提出することが求められます。この就業規則の変更等に当たっては、賃金や労働条件の見直しが必要な場合もあるでしょう。(就業規則の変更や労働基準監督署への提出法等の詳細については、「「高年齢者雇用安定法」のポイント」(厚生労働省ホームページ)等も参考になります。) 今般の高年齢者雇用確保措置は、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではありません。例えば、継続雇用制度を導入していない60歳定年制の企業において、定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられますが、適切な継続雇用制度の導入等がなされていない事実を把握した場合には、高年齢者雇用安定法違反となりますので、公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告、企業名の公表が行われることとなります(高年齢者雇用安定法10条)。

また、2021年には、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)(※))。将来的には、「70歳までの雇用確保」も義務化されることも十分あり得るため、すでに、65歳までの雇用確保を実施している企業においても、先を見据えた対応が望まれるでしょう。70歳までの雇用確保については、「高年齢者雇用安定法改正の概要」(厚生労働省ホームページ)、「高年齢者の雇用」(厚生労働省ホームページ)等も参考になります。

2.高年齢雇用継続給付の引き下げ

高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。(なお、高年齢雇用継続給付の支給申請等にあたっては、企業の協力も不可欠です。給付の詳しい内容や支給申請の手続については、「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(厚生労働省ホームページ)が参考になります。) この制度は、高年齢者の雇用を安定・促進するなどの目的で設けられた制度ですが、高年齢者雇用安定法により、高年齢者の雇用確保措置が進展したこと等を踏まえて、2025年4月1日から、高年齢雇用継続給付の給付率が、現行の15%から10%に引き下げられます。この改正により、同日以降に60歳に達した人等に対する高年齢雇用継続給付金の給付率が下がります。(改正後の支給額の具体的な計算方法等については、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(厚生労働省ホームページ)も参考になります。) この給付率の引き下げに伴い、現行の賃金体系だと、収入が減少し、生活が困難となる労働者も出てくると見込まれます。また、今回の改正においては、給付率の引き下げにとどまりましたが、高年齢雇用継続給付制度自体を廃止することも含め、検討がなされています(「高年齢雇用継続給付について」(厚生労働省ホームページ)等)。 労働人口減少の中で健全な労働力を確保するためにも、企業は、高年齢労働者の賃金や労働条件等を検討することが求められるでしょう。なお、高年齢労働者に適用される賃金規程の増額改定に取り組む企業は、「高年齢労働者処遇改善促進助成金」という助成金を受けられる場合があります。詳しくは、「高年齢労働者処遇改善促進助成金」(厚生労働省ホームページ)等をご参照ください。

3.企業が対応すべきこと

まず、「65歳までの雇用確保」につき、継続雇用制度の経過措置を適用してきた企業は、2025年4月1日までに、雇用確保の対象者が「希望者全員」となるよう、制度の改定が必要です。就業規則等が漏れなく対応できているか、見直しましょう。また、高年齢雇用継続給付については、直近では、2025年4月に給付率が引き下げられるほか、今後は廃止も含め検討される見込みです。労働人口不足が加速する中でも、働く意欲のある高年齢者を確保するためには、高年齢雇用継続給付頼みでない賃金や処遇の改善を検討することが求められるでしょう。

Ⅲ 雇用保険法等改正法(令和6年法律第26号)の概要~雇用保険の適用拡大を中心に~ Updated!

この改正法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、主に、①雇用保険の適用拡大、②教育訓練やリ・スキリング支援の充実、③育児休業給付に係る財政運営の確保の3つの項目につき、雇用保険制度の内容に変更を加えるものです。以下、この①から③につき、順番に説明していきます。

1.雇用保険の適用拡大(2028年10月1日施行)

(1)雇用保険の適用拡大

雇用保険は、一部の事業を除き、労働者が雇用される事業全てを、適用事業としています(雇用保険法5条)。そして、この適用事業に雇用される労働者は、原則、雇用保険者の被保険者となります(同法4条1項)。 しかし、例外的に、現行法上、労働者が、以下の6つのいずれかに当てはまる場合等には、雇用保険法は適用されず、被保険者とはなりません(同法6条)。

- ①1週間の所定労働時間が20時間未満である者

- ②同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

- ③季節的に雇用されている者(短期雇用特例被保険者に該当する者は除く。)であって、

a 4か月以内の期間を定めて雇用される者

又は

b 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

- ④日雇労働者であって、適用区域に居住し適用事業に雇用されるなどの要件に該当しない者

- ⑤国、都道府県、市町村等に雇用される者

- ⑥昼間学生の者

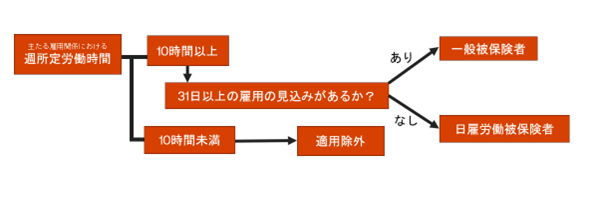

今回の改正では、①の1週間の所定労働時間につき、「10時間以上」の労働者まで、適用対象が拡大されます。(これに伴い、③bの週所定労働時間の要件も10時間以上となります。(雇用保険法38条1項2号))そのため、週所定労働時間に関係して、労働者が被保険者に当たるかなどについては、以下のフローチャートにより、おおまかに判断することができます。

本改正部分の施行日は、2028年10月1日です。

この改正により被保険者となる者に対する給付は、現行の被保険者と同様に、基本手当等を支給することになります。なお、現行法上の求職者支援事業の対象者は、この改正により被保険者となった後も、求職者支援を受けることが可能です。 また、2028年10月1日以前から、週所定労働時間が10時間以上20時間未満で雇用され、新たに本改正により雇用保険の被保険者となる従業員については、2028年10月1日が被保険者資格取得日となります(雇用保険法改正附則7条、15条)。 適用拡大の対応に当たっては、実際に労働者の週所定労働時間が何時間なのか、計算してみることが不可欠です。そのため、以下では、週所定労働時間の計算方法等について、より詳しく説明していきます。

(2)週所定労働時間の計算方法

「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週(祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日を含まない週)に勤務すべきこととされている時間をいいます。1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合には、その1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間とします(下記例1)参照)。また、所定労働時間が複数の週で定められている場合には、1か月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を、1年単位で定められている場合には、1年の所定労働時間を52で除して得た時間を、それぞれ1週間の所定労働時間とします(下記例2)、例3)参照)。

週所定労働時間の計算方法や他の具体例については「雇用保険の適用要件について~1週間の所定労働時間の考え方のポイント~」(厚生労働省三重労働局ウェブサイト)も参考になるでしょう。(なお、何か不明な点等があれば、お近くのハローワーク等に相談するのもよいでしょう。)また、週所定労働時間以外の適用除外の要件については、「第4章 被保険者について」(厚生労働省ウェブサイト)等でも、具体例が紹介されており、参考になります。

(3)雇用保険の適用拡大に関連する各種基準の改正

週所定労働時間に係る適用拡大に関連して、以下の表のように、これに関連する他の基準も現行の2分の1となります。

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 適用除外に係る週所定労働時間 | 20時間未満 | 10時間未満 |

| 被保険者期間の算定基準 | 賃金の支払の基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント | 賃金の支払の基礎となった日数が6日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント |

| 失業認定基準 | 労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定 | 労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定 |

| 法定の賃金日額の下限額(①)と最低賃金日(②) | ①屈折点(給付率が80%となる点)の額の2分の1 ②最低賃金(全国加重平均)で週20時間を働いた場合を基礎として設定 | ①屈折点(給付率が80%となる点)の額の4分の1 ②最低賃金(全国加重平均)で週10時間を働いた場合を基礎として設定 |

2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実

(1)自己都合離職者の給付制限期間の短縮等

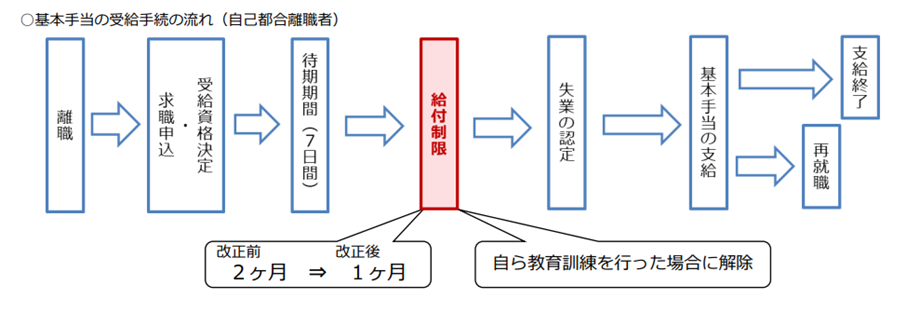

現行法上、自己都合離職者は、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講し、制限が解除された場合を除き、待機満了(離職後最初にハローワークに求職の申し込みをした日以後において、失業している日が通算7日。雇用保険法21条。)の翌日から原則2か月間は、失業給付(基本手当)の給付を受けることができません。 今回の改正では、労働者が安心して再就職活動を行えるようにするなどの観点から、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら、教育訓練(雇用の安定及び就職の促進に資するもの)を行った場合には、給付制限が解除されることとなりました(改正後雇用保険法33条1項)。このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間が2か月から1か月へと短縮されます。

本改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

(2)教育訓練給付金の給付率の引き上げ

既に施行済みですが、教育訓練給付を拡充する措置として、教育訓練給付金の給付率の上限が70%から80%に引き上げられました(雇用保険法60条の2)。専門実践教育訓練を受け、かつ賃金が上昇した場合に、従来の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給されたり、特定一般教育訓練を受けて、資格を取得し、かつ、就職等した場合には、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給されたりします。

本改正部分は施行済みです。

(3)教育訓練休暇給付金の創設

現在、労働者が自発的に教育訓練に専念するために、仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みはありません。今回の改正では、雇用保険の被保険者が、教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が創設されました(改正後雇用保険法60条の3)。この給付金の支給要件は、①教育訓練のための休暇(無給)を取得することと②被保険者期間が5年以上あることです(同法60条の3)。

本改正部分の施行日は、2025年10月1日です。

3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保(2025年4月1日等施行)

育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、以下の2つの改正がなされました。

(1)育児休業給付に係る国庫負担の引き下げの暫定措置の廃止

2024年度から、育児休業給付の国庫負担割合を現行の1.25%とする暫定措置が廃止され、本来の12.5%に戻りました。

本改正部分は施行済みです。

(2)育児休業給付の保険料率の引き上げ等

2025年度から、育児休業給付に係る保険料率が、現行の0.4%から0.5%に引き上げられます。ただし、実際の保険料率については、保険財政の状況に応じて、弾力的に調整することのできる仕組みも導入されました。

この部分の施行日は、2025年4月1日です。

4.その他雇用保険制度の見直し(2025年4月1日より施行)

(1)暫定措置の延長

雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付は2年間延長となりました。また、教育訓練支援給付金につき、給付率が、基本手当の現行の「80%」から「60%」とされた上で、2年間延長となります。さらに、介護休業給付に係る国庫負担割合を本則の「12.5%」ではなく「1.25%」とする暫定措置も2年間延長となりました。

(2)就業促進手当に関する改正

就業手当が廃止され、また、就業促進定着手当の上限が支給残日数の「20%」相当額に引き下げられます。

本改正部分の施行日は、いずれも2025年4月1日です。

Ⅳ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による改正:2種類の育児関係の給付の創設

子ども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、子ども・子育て支援法のほか、雇用保険法も改正が行われました。この改正法全体による改正は多岐にわたりますが、雇用保険制度との関係では、①出生後休業支援給付及び②育児時短就業給付の2種類の育児関係の給付が創設(2025年4月1日から施行)されることが重要です。以下では、この2種類の給付金の概要について、説明します。

1.育児休業給付と育児休業「等」給付

現在、雇用保険で育児に関係する給付金には、育児休業給付金と出生時育児休業給付金があり、この2つを総称して「育児休業給付」と呼んでいます(雇用保険法61条の6)。 今回の改正により、出生後休業支援給付と育児時短就業給付が新設されることとなったため、従来の育児休業給付と新設された2種類の給付を総称して、「育児休業等給付」と呼ぶことになりました(改正後雇用保険法61条の6)。なお、従来の「育児休業給付」という用語は、今後も用いられるため、両者をしっかりと区別することが重要です。

2.出生後休業支援給付の創設:夫婦共の育休取得等により、手取り10割相当の給付を支給

現状では、育児休業を取得した場合、休業開始から180日までは、休業前の賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は、賃金の50%が支給されていますが、特に、男性の育休取得の更なる促進が必要と考えられました。 そこで、改正後は、①被保険者とその配偶者の両方が、②子の出生直後の一定の対象期間(子の出生等から8週間以内等:詳細は下記リンク参照。)内に、③14日以上の育児休業を取得する場合には、最大で28日間、従来の給付率とは別に賃金の13%相当額の出生後休業支援給付金を給付することとし、これにより、育児休業給付と合わせて、賃金の80%(手取りで10割相当)を受給することが可能となりました(改正後雇用保険法61条の10)。 なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合、また、配偶者が自営業者やフリーランス等雇用される労働者ではない場合等、配偶者の育児休業の取得がなくとも、給付率が引き上げられる場合もあります。 支給要件や支給申請方法等の詳細については、「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」(厚生労働省ホームページ)等も参考になります。

本改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

3.育児時短就業給付の創設:2歳未満の子を養育するための時短勤務に給付金

現在、育児のために短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付を行う制度はありません。しかし、「共働き・共育て」の推進や、労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として、時短勤務制度も選択できるようにすることが求められます。 そこで、今回の改正により、被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を給付する育児時短就業給付の制度が創設されました(改正後雇用保険法61条の12等)。

4.企業がすべき対応

育児休業等給付に関する改正については、雇用保険法上は、企業に対して直接義務が課されているものではないので、一見すると、企業による対応は不要と思われるかもしれません。しかし、実際には、企業は、労働者が妊娠等を申し出たときは、現行の育児休業給付(育児休業給付金と出生時育児休業給付金)に関する事項に加え、出生後休業支援給付に関する事項についても、個別に周知する必要があります(2025年4月1日施行後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律21条1項、同法施行規則69条の3第1項第3号、雇用保険法61条の6第1項)。そこで、企業としては、創設された給付の内容をしっかりと把握して、労働者に説明できるように、資料等を準備しておくとよいでしょう。 また、被保険者が育児休業等給付の支給を受けようとする場合には、原則として、その被保険者を雇用している企業等が、ハローワークに書類等を提出することになりますので、この点にも注意するとよいでしょう。

Ⅴ まとめ

これまで解説してきた通り、今回の改正の中には、全ての企業で対応が必要となるものもあります。 特に、雇用保険拡大については、保険料負担が増えるだけではなく、加入手続等の事務手続も増えると考えられ、企業へのインパクトは大きいでしょう。施行日は、2028年10月と、施行までまだ間はあるものの、施行日前後で混乱しないよう、加入が想定される労働者の数等につき、事前に調査・把握し、準備を進めることをおすすめします。 また、2025年4月1日に創設される出生後休業支援給付については、労働者から妊娠・出産等についての申出があった場合に、個別に説明等をすることが求められます。事前に支給要件等を把握した上で、説明資料を準備するなどしておくと便利でしょう。さらに、2025年3月31日をもって、いわゆる「65歳定年義務化」に関する経過措置も終了するため、まだ対応が終わっていない企業では、就業規則の変更等が求められます。 なお、法律の改正においては、今回ご紹介した雇用保険制度に関する改正のように、改正法や施行日が複数にわたっているなど、時系列が複雑な場合もあります。このような場合、自社が対応すべき事項をカレンダーにまとめると、わかりやすいでしょう。

Westlaw Japanの法令カレンダーでは、公布日順のみならず、施行日順で各法律の改正を確認できるだけでなく、各改正の概要もアイコンをクリックするだけで確認することができ、さらに、出力対象期間を絞ってカレンダーの内容をダウンロードすることもできます。また、自社用にカスタマイズしたカレンダーの作成等にもご活用いただけます。

*Westlaw Japanより抜粋

Ⅵ 企業向けチェックリスト(全業種向け)

1.高年齢者雇用関係チェックリスト(2025年3月31日経過措置終了)

(1)定年が65歳未満と決められており、継続雇用制度の経過措置を利用しましたか?

(2)就業規則等の見直し

-

-

具体的には、以下の①~③のいずれかに当たれば、対応していると認められます。

-

具体的には、以下の①~③のいずれかに当たれば、対応していると認められます。

- 就業規則等が、上記の①~③のいずれにも合致しない場合、いずれかに合致させた上で、雇用確保の対象者を「希望者全員」とするよう、制度を改訂し、就業規則を変更する。

-

就業規則を変更した場合には、以下の①~③を労働基準監督署に提出する。

2.雇用保険の適用拡大(2028年10月1日施行) Updated!

(1)新たに雇用保険の被保険者となる従業員の有無を確認する。

a 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の従業員がいる、又は、今後、雇う予定ですか?

*ここでいう「従業員」とは、正社員、パート・アルバイト、派遣社員などの名称や雇用形態に関わらず、雇用関係があると認められる方を指します。(週所定労働時間の計算方法については上記参照。)

b その従業員は、31日以上引き続き雇用されることが見込まれますか?

*期間の定めがなく雇用されている場合や、雇用期間が31日以上と定められている場合以外にも、雇用契約に更新規程があり、31日未満での雇止めの明示がない場合や、更新規程はなくても、同様の雇用契約により雇用された従業員が31日以上雇用された実績がある場合等も含まれます。

(2)その他の適用除外(雇用保険法6条)

上記(1)a、bのいずれにも該当する場合にも、以下の①から③のいずれかに該当する場合には、被保険者とはなりません。 (各要件の詳細は、「第4章 被保険者について」(厚生労働省ウェブサイト)等も参考になります。)

①季節的に雇用され、4か月以内の雇用契約を締結している又は週定労働時間が10時間以上30時間未満(短期雇用特例被保険者に該当する者は除く。)

②国、都道府県、市町村等に雇用されている

③昼間学生

→その従業員は、本改正により新たに被保険者となると考えられます。「(3)他の就業先の確認」以降に進んでください。

(3)他の就業先の確認

(4)本人への説明・労働条件の見直し等

(5)「被保険者資格取得届」等の作成・届出(施行日:2028年10月1日(*実際の届出期日は、ご自身でご確認ください。))

2028年10月1日以前から週所定労働時間10時間以上20時間未満で就業する従業員については、被保険者資格取得日(資格取得年月日)を、「2028年10月1日」として届け出ます。 この場合の届出期日等につき説明する公式のウェブサイトは今のところ見当たらないようですが、一般的に、事業主は、従業員等が被保険者となった場合には、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出することが求められます(雇用保険法施行規則6条)。そこで、本ガイド作成時点においては、断言はできませんが、2028年11月10日頃までには「被保険者資格取得届」等を提出する必要があると予想されます。実際の届出の期日については、今後、厚生労働省やハローワーク等からのお知らせがないか、注視しましょう。

(6)雇用保険料の控除を開始する。

2028年10月1日以前から週所定労働時間が10時間以上20時間未満の従業員等については、同日を雇用日(被保険者資格取得日)として、給与等から雇用保険料の被保険者負担分を控除します。

3.育児休業等給付関係(2025年4月1日施行)チェックリスト

(1)育児休業等給付の内容を把握する。

育児休業等給付は、従来の育児給付休業給付(育児休業給付金と出生時育児休業給付金)に今回新設された以下の2つの給付に関する事項を加えたものです。

-

詳細は「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」(厚生労働省ホームページ)等も参考になります。

(2)育児休業等給付につき、労働者に説明できるよう、必要に応じて、資料を準備等する。 特に、上記(1)①の出生後休業支援給付につき、資料を準備等する。

出生後休業支援給付は、労働者が妊娠等を申し出た際に、新たに、個別の周知が必要となります。申出があってから慌てることがないよう、資料を準備したり、以前の説明資料を見直したりするとよいでしょう。 なお、資料の準備や周知・説明等に当たっては、「育児休業等給付について」(厚生労働省ホームページ)、「育児・介護休業等に関する規則の規定例」(厚生労働省ホームページ)の参考様式等も参考になります。

(3)個別の周知及び意向確認

2025年4月1日以降、労働者が妊娠・出産等したことを申し出た際には、その労働者に対して、以下の事項を個別に周知し、育児休業や出生時育児休業(産後パパ育休)の意向確認を行う(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律21条1項、同法施行規則69条の4)。

*なお、育児等に関しては、2024年に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(※)が公布され、その一部についても、2025年4月1日より施行されます。詳しくは、法令ガイド第3号をご覧ください。

4.最新情報に着目

最新情報に着目する。

高年齢者雇用安定法、雇用保険法、子ども・子育て支援法等のように、企業が対応しなければならない法改正等は、数多くなされており、対応するためには、まず、最新情報に触れることが重要です。最新ニュースや法令の情報等を把握し、折よく対応していくためには、Westlaw Japanがおすすめです。

*この記事のチェックリストは、文中のリンクの他、末尾のリンクを参考に、一部、編集・加工等して作成しています。簡易化のため、適宜省略・加筆等していますので、詳細は下記リンク等をご参照ください。

(掲載日:2025年2月28日 更新日:2025年7月31日) *この記事は作成・更新時点での情報を基に作成されています。

*

* *

* *

*